بابل: المدينة الخالدة / اكتشافات جديدة تعيد كتابة تاريخ الإمبراطورية البابلية

بابل: المدينة الخالدة / اكتشافات جديدة تعيد كتابة تاريخ الإمبراطورية البابلية

مقال موسّع يستعرض أحدث الاكتشافات الأثرية في بابل، ويكشف حقائق جديدة حول قصور نبوخذ نصر الثاني، وأسرار برج بابل، وحقيقة حدائق بابل المعلّقة. قراءة معمّقة تعيد إحياء أعظم حضارات التاريخ في قلب العراق.

#بابل #بلاد_الرافدين #العراق #تاريخ #آثار #نبوخذ_نصر #حدائق_بابل #برج_بابل #تاريخ_العراق #حضارات

بابل: المدينة التي صنعت الذاكرة الأولى للبشرية

لم تكن بابل مجرد مدينة في التاريخ، بل كانت رمزًا للسلطة، المعرفة، الروحانيات، الأسطورة، اللغة، الدين، والعلم.

ومن بين كل مدن العالم القديم، نادرًا ما نجد مدينة تركت مثل هذا الأثر في المخيلة الإنسانية مثل بابل, من الكتب المقدسة إلى الأساطير الإغريقية، و من أخبار المؤرخين القدماء إلى الاكتشافات الحديثة.

ومع ذلك، فإن القسم الأكبر مما نعتقد أننا نعرفه عن بابل… هو خليط بين الخيال و المبالغة و العداء السياسي والديني في مصادر لاحقة.

بابل قبل نبوخذنصر: مدينة أقدم مما يظن العالم

غالبًا ما يبدأ الناس تاريخ بابل مع نبوخذنصر الثاني، لكن الحقيقة أن جذور المدينة تمتد إلى

الألف الثالثة قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 4300 عام. حيث كان اسمها في الكتابات الأكادية باب-إيلاني أي “بوابة الإله”.

لكن هناك اكتشافات حديثة تشير إلى أن الاسم قد لا يكون يترجم حرفيًا ل“بوابة الإله” كما شاع لاحقًا، بل أنه كان جزءًا من نظام أسماء طقسية تتعلق بحدود المعابد المقدسة أو بإسم إله آكادي قديم ضاع ذكره مع الزمن.

رغم أن البابلين لم يخترعوا الكتابة… لكنهم طوروها و أستغلوها في تدوين حضارتهم. فقد ورث البابليون الكتابة المسمارية من السومريين

: و لكنهم طوّروا نظامًا لغويًا أكثر مرونة، وسجلوا به:

القوانين (كقانون حمورابي)-

المراسلات الدبلوماسية-

الملاحم والأساطير-

العقود الاقتصادية-

الحسابات الفلكية-

عقود الزواج -

المحاصيل-

و حتى خطط بناء للمدينة -

حمورابي و بناء أول دولة قانون

حوالي 1792 ق.م صعد حمورابي كحاكم قوي و وحّد بلاد الرافدين، مؤسسًا أول نظام إداري معقد في التاريخ. القانون لم يكن كما ندرسه اليوم في الكتب المدرسية فأحياناً قد نرى اليوم لوحة طينية لقانون حمورابي ونظنها مجرد نص قانوني بسيط.

لكن الاكتشافات الأثرية الجديدة أظهرت أن القوانين كانت جزءًا من نظام قضائي مرن، حيث كان القضاة يخضعون للمحاسبة و أين كانت توجد محاكم محلية ومراكز أرشيف، بينما القانون لم يكن جامدًا بل قابلًا للتعديل حسب الحالة

> هذا النموذج سبق القانون الروماني بأكثر من ألف عام.

مملكة نبوخذنصر: الإمبراطورية الذهبية

بلغت بابل ذروتها في القرن السادس ق.م.

في عهد نبوخذنصر الثاني، حيث أصبحت المدينة أعظم عاصمة في العالم القديم، مركزاً للإمبراطورية البابلية الجديدة.

و هي مذكورة في وصف هيرودوت لأسوار بابل بأنها تصل إلى 90 مترًا، رقم قد يبدو غير واقعي

لكن الحفريات الحديثة كشفت أنها بالفعل كانت من أعظم مشاريع العمارة الدفاعية في التاريخ. بطول أقرب لل70 متر. حيث كانت تتكون من جدران مزدوجة وثالث خارجي مع خندق مائي واسع، و يتوسط السور بوابة عشتار المهيبة، و شارع الموكب المرصوف

دون أن ننسى الجنائن المعلقة… المعروفة بإسم حدائق بابل المعلقة، فهل هي حقيقة أم أسطورة؟

للأسف لا يوجد أي دليل أثري على وجودها من غير الكتابات، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن الجنائن المعلقة ربما:

1. لم تكن في بابل أصلًا بل في نينوى في عهد سنحاريب

2. كانت نظامًا هندسيًا معقدًا لرفع الماء و سقي الحدائق حولها لتبريد الجو.

3. بنيت في مكان موازي للاتامانانكي.

بابل في النصوص الدينية: بين التاريخ والمجاز

الصورة الشائعة عن بابل في التوراة كرمز للخطيئة والشر جاءت من نصوص لاحقة بعد السبي البابلي لليهود، لكن الاكتشافات الحديثة تظهر أن البابليين كانوا مجتمعًا دينيًا متسامحًا مع الديانات الأخرى

حتى اليهود في المنفى البابلي عاشوا بأمان و أسسوا مدارس دينية، احتفظوا بهويتهم و كتبوا جزءًا من تراثهم التفسيري هناك، بل و تأثرو بشدة بالبابليين ناقلين عنهم قصص كالانوما ايليش.

فالمنفى البابلي كان أكثر تعقيدًا مما تُصوره الروايات الشائعة، و لم يكن إستعباداً بلا رحمة.

علم الفلك البابلي: ذكاء سابق لعصره

كشفت الألواح المسمارية عن حسابات دقيقة لحركة الكواكب و اكتشاف الدورات الفلكية المتكررة باستخدام الرياضيات لصناعة تقاويم زراعية دقيقة، حيث تم تأسيس أقدم جداول حسابية متقدمة في التاريخ، ومؤخرًا اكتُشف لوح فلكي يحدد حركة المشتري بدقة،

أعاد العلماء تحليله في 2016 واكتشفوا أنه يستخدم هندسة رياضية تشبه حساب المساحات

قبل الإغريق بألف سنة!

اكتشافات أثرية حديثة ومنسية

لوح الطوفان في متحف بريطانيا

يحكي نسخة بابليّة أقدم من رواية الطوفان التوراتية، بل يصف سفينة دائرية الشكل!

أقدم ذكر للعدالة الاجتماعية, لوح شهير لملك بابلي يعلن “مظاهرة للعدل ومنع المظالم على الضعيف” ألواح السحر الطبي اكتشاف نصوص تجمع بين الطب والتعاويذ، كمرحلة تطور مبكر للفكر العلمي.

خاتمة

بابل ليست مدينة “تعاقبتها النصوص” ولا مجرد أسطورة عن الحدائق المعلقة. إنها عقل بشري يتعلم ويتجارب ويخطئ ويبدع. الأكاديميون اليوم يعيدون قراءة تاريخها بعيدًا عن الأساطير الدينية والخيال الإغريقي، فيتضح لنا أن العالم الحديث مدين لبابل أكثر مما نظن، من القانون إلى الهندسة، الفلك، الإدارة، الأدب و الذاكرة الحضارية نفسها

بابل ليست مدينة سقطت… بل فكرة تعيش إلى اليوم في قلب كل حضارة.

المصادر و المراجع

1. “The Neo-Babylonian Empire: The Imperial Periphery as Seen from Babylon”

Link: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/janeh-2019-0003/html?lang=en&srsltid=AfmBOoqm6FylDx1sLJ7Qnmv06_4WRvYwpz3e-pPtxzJQC8hTu9Bh_LyU (De Gruyter)

2. “On the evidence of a trigonometric function value system in Babylon”

https://arxiv.org/abs/2112.13379 (arXiv pre-print)

3. “Reconstructing Ancient Babylon: Myth and Reality”

https://www.researchgate.net/publication/360901077_Reconstructing_Ancient_Babylon_Myth_and_Reality (ResearchGate)

4. “Babylonian Scholarship and the Calendar during the Reign of Xerxes”

https://www.researchgate.net/publication/330702616_Babylonian_Scholarship_and_the_Calendar_during_the_reign_of_Xerxes (ResearchGate)

5. “Babylon, the most famous city from ancient Mesopotamia” (summary article)

https://www.worldhistory.org/babylon/ (World History Encyclopedia)

مرض دماء جروح المسيح | رحلة إلى أغرب أسرار الكنيسة الكاثوليكية

دماء تنزف من اليدين والقدمين… قديسون يزعمون أنهم يشاركون المسيح آلامه… لكن هل الوصمة معجزة سماوية فعلًا؟ أم واحدة من أعظم الخدع الدينية في التاريخ؟ اقرأ القصة الكاملة على: bchistory.net

من فرنسيس الأسيزي إلى كاثرين من سيينا و بادري بيو، ظاهرة الوصمة أو مرض دماء المسيح حيّرت العالم لقرون. هل هي مشاركة حقيقية في آلام المسيح، أم خدعة نفسية وجسدية دعمتها الكنيسة؟ اكتشف القصة الكاملة

الأخت البلجيكية رومولدا [هولندا] على فراش موتها مع وصمات جراحها (1948)

من بين جميع الظواهر الغامضة في تاريخ المسيحية، لا شيء يثير الدهشة والرعب مثل الوصمة أو مرض دماء المسيح. تلك العلامات الدموية التي تظهر فجأة على أجساد بعض القديسين المسيحيين، مطابقة تمامًا لآثار الصلب: جروح في اليدين والقدمين، طعنة في الجنب، أحيانًا أثار تاج من الشوك وضع على الرأس، وأحيانًا آثار جلدٍ على الظهر كما لو أنهم عُذبوا بالسياط. هل هي معجزة إلهية؟ أم خداع متعمد؟ أم مجرد انعكاس نفسي لجراح روحية عميقة؟

ولادة الظاهرة

يرجع أول تسجيل واضح للوصمة إلى سنة 1224م، عندما انسحب فرنسيس الأسيزي إلى جبل لافيرنا للتأمل والصلاة. هناك، حسب روايات تلاميذه، رأى رؤية غامرة للمسيح مصلوبًا، وفجأة ظهرت على جسده الجروح ذاتها. عاش فرنسيس سنتين بعد تلك الحادثة وهو يعاني من النزيف والألم، حتى وفاته. اعتبر أتباعه الأمر علامة على قداسته، بينما وقف آخرون حائرين: هل يمكن للجسد أن يعكس آلام المسيح بهذه الصورة؟

القديس فرنسيس الأسيزي يتأمل جروح الوصمات كجزء من تقليد المسيح

انتشار الوصمة عبر أوروبا بعد فرنسيس الأسيزي

لم تتوقف القصص. في القرون الوسطى، أصبحت أخبار الرهبان والراهبات الذين تظهر عليهم الوصمة تتكرر في إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا. بعض الحالات كانت علنية أمام مئات الشهود، وبعضها بقي سرًا في الأديرة من أشهرها :

كاترينا من سيينا (1347 – 1380)

واحدة من أكثر الحالات شهرة. قيل إن يديها وقدميها نزفت مرارًا، لكنها طلبت من الله أن تختفي العلامات الخارجية ليبقى الألم وحده. وعندما ماتت، قيل إن الجروح عادت للظهور على جسدها كبرهان، طبعا هي كان لديها تابعون مجانين قامو حتى بتهريب جسدها من روما لمدينة سيينا لحفظه كأثر و تحنيطه، لكن كان لديها كارهون أكبر، خصوصا بعدما إدعت أن المسيح ظهر لها و طلب منها الزواج عبر وضع جلدة الختان الخاصة به على إصبعها.

القديسة كاترين تغمى عليها من وصمة، كنيسة القديس بانتاليون، الألزاس، فرنسا

مارغريت ماري ألاكوك (القرن السابع عشر)

ولدت مارغريت ماري سنة 1247 في فرنسا، وعاشت طفولة مليئة بالمرض والوحدة. منذ صغرها كانت تميل للتأمل والصلاة بشكل مبالغ فيه، حتى أن أسرتها رأت فيها “طفلة غريبة” تعيش في عالمها الروحي الخاص. عندما أصبحت راهبة، بدأت ترى رؤى متكررة للمسيح. واحدة من أشهر هذه الرؤى كانت عام 1675، حين ادعت أن المسيح أراها قلبه و هو يشتعل بالنار، يحيط به إكليل من الشوك وينزف دمًا. هذه الرؤية أسست لاحقًا لمذهب عبادة “القلب الأقدس” التي انتشرت في الكنيسة الكاثوليكية و مزالت حتى اليوم. لكن الأكثر غرابة أن جسدها نفسه بدأ يعكس هذه الصور. تقارير من ديرها تقول إنها عانت من آلام حادة في الصدر واليدين، وأحيانًا كان يظهر نزيف حقيقي. البعض قال إنها تخيلت الأمر، لكن تلميذاتها أقسمن أنهن رأين الدم بأعينهن. المثير أن الكنيسة لم تتقبلها فورًا. اتُهمت بالهستيريا وبالمبالغة، بل وحتى بالخداع. لكن بعد وفاتها، ومع انتشار عبادة القلب الأقدس، أُعيد النظر في قصتها وأُعلنت كقديسة عام 1920. اليوم، يُعتبر قبرها مزارًا للحجاج، وما زال الناس يربطونها بفكرة الجسد الذي يتألم كما لو كان قلب المسيح نفسه ينبض فيه.

قلب يسوع الأقدس، لوحة برتغالية من القرن التاسع عشر

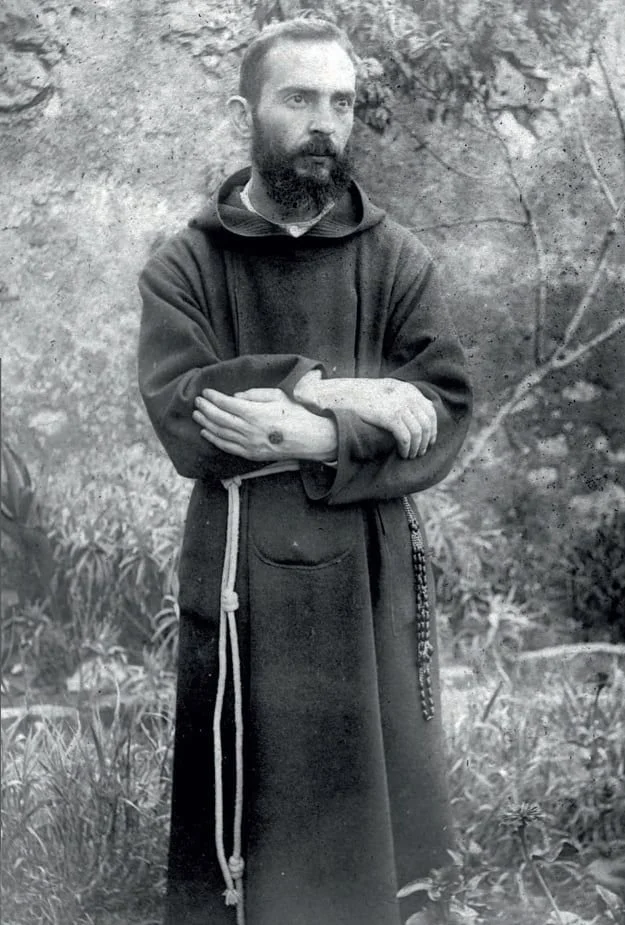

بادري بيو (1887 – 1968)

قصة بادري بيو هي الأغرب على الإطلاق في تاريخ الوصمة الحديث أو الستيغما. اسمه الحقيقي فرانشيسكو فورجيوني، ولد عام 1887 في جنوب إيطاليا، وانضم مبكرًا إلى الرهبنة الكبوشية. في عام 1918، أثناء صلاته في ديره، ظهر على يديه وقدميه وجنبه نزيف غزير. لم يكن نزيفًا عابرًا، بل استمر معه طوال خمسين سنة تقريبًا، حتى وفاته عام 1968. ما الذي جعل قصته استثنائية؟ 1. الدم المستمر: جروحه لم تلتئم قط، وكانت تنزف بشكل منتظم. بعض التقديرات تقول إنه فقد عشرات اللترات من الدم عبر حياته. 2. رائحة غريبة: شهود كثيرون قالوا إن الدم المنبعث من جروحه لم تكن له رائحة عادية، بل كان يشبه رائحة الزهور. 3. الخوارق المرافقة: ربط الناس به ظواهر أخرى مثل القدرة على قراءة الأفكار، الظهور في أكثر من مكان (ظاهرة “التواجد المزدوج”)، وحتى شفاء المرضى.

موقف الكنيسة منه

الكنيسة في البداية لم تتقبل الأمر بسهولة. جرى التحقيق معه مرارًا، وأحيانًا مُنع من ممارسة الشعائر علنًا بسبب الجدل. بعض الأطباء الذين فحصوا جروحه أكدوا أنها لا تشبه أي إصابة طبيعية، بينما أكد أطباء آخرون أنها نتيجة مواد كيميائية حيث أن الجروح لم تكن عميقة كما ادعى بل كانت كحروق بالحمض، و كانت عليها أثار إستخدام زيوت عطرية. لكن شعبيته بين الناس كانت هائلة. الآلاف كانوا يتدفقون إلى ديره ليروا "الكاهن النازف"، وادعى كثيرون أنهم حصلوا على بركاته أو شفوا من أمراض مستعصية بسببه. بعد وفاته، استمرت عبادة شخصيته حتى أعلن الفاتيكان قداسته رسميًا عام 2002، وسط نقاشات ما زالت مستمرة حتى اليوم: هل كان معجزة حية، أم أستاذًا بارعًا في الإيحاء والخداع؟

الأب بيو الشاب يظهر الوصمات

موقف الكنيسة

لم يكن موقف الكنيسة الكاثوليكية موحدًا. ففي بعض الأحيان، اعتُبرت الوصمة علامة قداسة، دليلًا على الاتحاد العميق بالمسيح. أصحابها رُفعوا إلى مرتبة الطوباويين أو القديسين. لكن في أحيان أخرى، تعاملت الكنيسة بحذر شديد، إذ خشيت أن تكون مجرد خداع أو هستيريا جماعية. بعض الحالات خضعت لتحقيقات صارمة من محاكم التفتيش. وهناك تقارير عن راهبات و"قديسين مزعومين" حُكم عليهم بالزيف، بل وأُدين بعضهم بممارسة السحر و تم حرقهم على الخشبة.

التفسيرات المحتملة

التفسير الديني حسب الكنيسة : الوصمة علامة من الرب المسيحي يسوع. إنها مشاركة حقيقية في آلام المسيح، وتمنح المؤمن شهادة قداسة لا يمكن إنكارها. هذا التفسير هو ما تبنته الجماعات المؤمنة حول الحالات الأشهر مثل فرنسيس الأسيزي وبادري بيو.

التفسير الطبي والنفسي بعض الأطباء النفسيين تحدثوا عن "الاضطراب الجسدي النفسي"، حيث يمكن للعقل تحت ضغط شديد أن يؤثر على الجسد مسببًا نزيفًا أو جروحًا سطحية. نظريات أخرى تحدثت عن الهستيريا التحولية، خاصة عند الراهبات اللواتي يعشن حياة زهد قاسية مع عزلة روحية و المستعدين لتصديق أي شيئ من اجل الدين، و أغلب الجروح المزعومة من الحالات الحديثة من الواضح أنها حروق كميائية من الحمض و الأسيد، و ليست عميقة و الا لكانت إلتهبت بالبكتيريا و العفن. كثير من الباحثين و المسيحيين السابقين رأوا أن الظاهرة لا تخرج عن كونها خداعًا مقصودًا. بعض الحالات كانت حتى تضع البارود على الجلد و حرقه لخلق الجروح. وهناك اتهامات بأن بعض "القديسين" فعلوا ذلك لكسب الاحترام أو النفوذ داخل مجتمعاتهم الدينية.

الجدل المستمر

الغريب أن الظاهرة لم تختفِ مع العصور الوسطى. حتى في القرن العشرين والحادي والعشرين، ظهرت حالات متفرقة في أوروبا وأمريكا الجنوبية. الفاتيكان غالبًا ما يتعامل مع هذه التقارير بسرية، يرسل لجانًا طبية لفحص الأجساد، وفي معظم الأحيان يظل الحكم غامضًا. مهما كان التفسير، فإن الوصمة تحمل بعدًا رمزيًا قويًا: إنها تجسيد مادي لفكرة "المشاركة في آلام المسيح". إنها حدود غامضة بين الإيمان و الجنون، بين المعجزة و الوهم، بين الجسد البشري و السر الإلهي.

الوصمة ليست مجرد جروح على جسد، بل مرآة تكشف عن علاقة معقدة بين الإنسان و المقدس. سواء كانت عملًا إلهيًا أو خداعًا بشريًا، فإنها تظل من أكثر الظواهر إثارة للرعب والفضول في تاريخ الكنيسة. في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل هذه الجروح دماء من السماء، أم مجرد خداع من لحم و دم؟

المصادر و المراجع

1. Michael P. Carroll – Stigmata and Modernity: Miracles in a Secular Age https://www.amazon.com/Stigmata-Modernity-Miracles-Secular-Age/dp/0415296813

2. Ruth Harris – Lourdes: Body and Spirit in the Secular Age

https://www.amazon.com/Lourdes-Body-Spirit-Secular-Age/dp/0140249120

3. Ted Harrison – Stigmata: A Medieval Phenomenon in a Modern Age

https://www.amazon.com/Stigmata-Medieval-Phenomenon-Modern-Age/dp/1850752960

4. Herbert Thurston – The Physical Phenomena of Mysticism https://archive.org/details/physicalphenomen00thuruoft

5. Donald Weinstein & Rudolph Bell – Saints and Society: The Two Worlds of Western Christendom, 1000–1700 https://www.amazon.com/Saints-Society-Christendom-1000-1700/dp/0226890559

6. Caroline Walker Bynum – Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women https://www.ucpress.edu/book/9780520063297/holy-feast-and-holy-fast

7. Catholic Encyclopedia – “Stigmata” (New Advent)

اليوم الذي اختفت فيه الشمس: كيف غيّر كسوف غامض مصير الإمبراطوريات

من معارك توقفت فجأة، إلى سقوط أسر حاكمة، وصولًا إلى إثبات نظرية النسبية، اكتشف كيف غيّرت ظاهرة كسوف الشمس مجرى التاريخ عبر العصور.

#تاريخ #كسوف_الشمس #أحداث_تاريخية #تاريخ_قديم #ظواهر_فلكية #علوم #قصص_تاريخية #أسرار_التاريخ

الشمس التي أظلمت في وضح النهار

منذ آلاف السنين، شكّل كسوف الشمس واحدًا من أكثر الظواهر الطبيعية التي بثّت الرعب في قلوب البشر وأثارت خيالهم. في المجتمعات القديمة، لم يكن الكسوف مجرد ظاهرة فلكية، بل كان يُعتبر نذير شؤم أو رسالة إلهية قد تغيّر مجرى التاريخ. ولعلّ أكثر اللحظات إثارة هي تلك التي التقت فيها ظاهرة الكسوف مع أحداث سياسية أو عسكرية فاصلة، لتصبح السماء شريكًا خفيًا في كتابة التاريخ.

الكسوف الذي أوقف الحرب في بلاد ما بين النهرين

في القرن السابع قبل الميلاد، كانت مملكة الميديين ومملكة الليديين تخوضان حربًا طاحنة استمرت لسنوات. وفي إحدى المعارك الكبرى، حلّ كسوف كلي للشمس فجأة في منتصف النهار، فتوقفت الجيوش عن القتال، وعمّ الصمت أرض المعركة. ظنّ الجنود أن الآلهة غاضبة، وأُجبر قادة المملكتين على توقيع معاهدة سلام فورية. هذا الحدث لم ينهِ الحرب فقط بل و بسبب الحدث يعتبر أقدم تاريخ موثق بشكل دقيق جدا في التاريخ و يقابل عام 585 قبل الميلاد الموافق ل 28 .ماي على الساعة الخامسة مساءا

حدث الكسوف في 28 مايو 585 قبل الميلاد

الكسوف الذي أنهى حصار الإسكندر الأكبر

خلال حملة الإسكندر المقدوني في آسيا، تذكر المصادر أن جيشه واجه مقاومة شرسة من مدينة كبرى. وفي أثناء الحصار، وقع كسوف جزئي للشمس. فسّره الكهنة المحليون على أنه تحذير من الآلهة للتوقف عن القتال. الإسكندر، الذكي سياسيًا، استغل هذا الاعتقاد ووافق على شروط سلمية بدلاً من اقتحام المدينة، ليكسبها حليفة بدلًا من تدميرها.

فرار داريوس (نقش عاجيّ من القرن الثامن عشر) (المتحف الأثري الوطني، مدريد)

الكسوف في الصين القديمة: سقوط أسرة وصعود أخرى

في الصين القديمة، كانت مراقبة السماء مهمة رسمية للعلماء والفلكيين الذين يعملون لدى الإمبراطور. وفي إحدى المرات، في سنة 2136 ق.م، حدث كسوف لم يتنبأ به الفلكيون الملكيون، ما اعتبره الناس دليلًا على فقدان الإمبراطور لشرعيته. فاعتبره الشعب إشارة على أن السماء نزعت شرعية الحكم من الإمبراطور. أدى ذلك إلى اضطرابات واسعة وثورات محلية، وانتهى الأمر بسقوط الأسرة الحاكمة وصعود أخرى جديدة.

الصينيون يراقبون كسوف الشمس في أوائل القرن التاسع

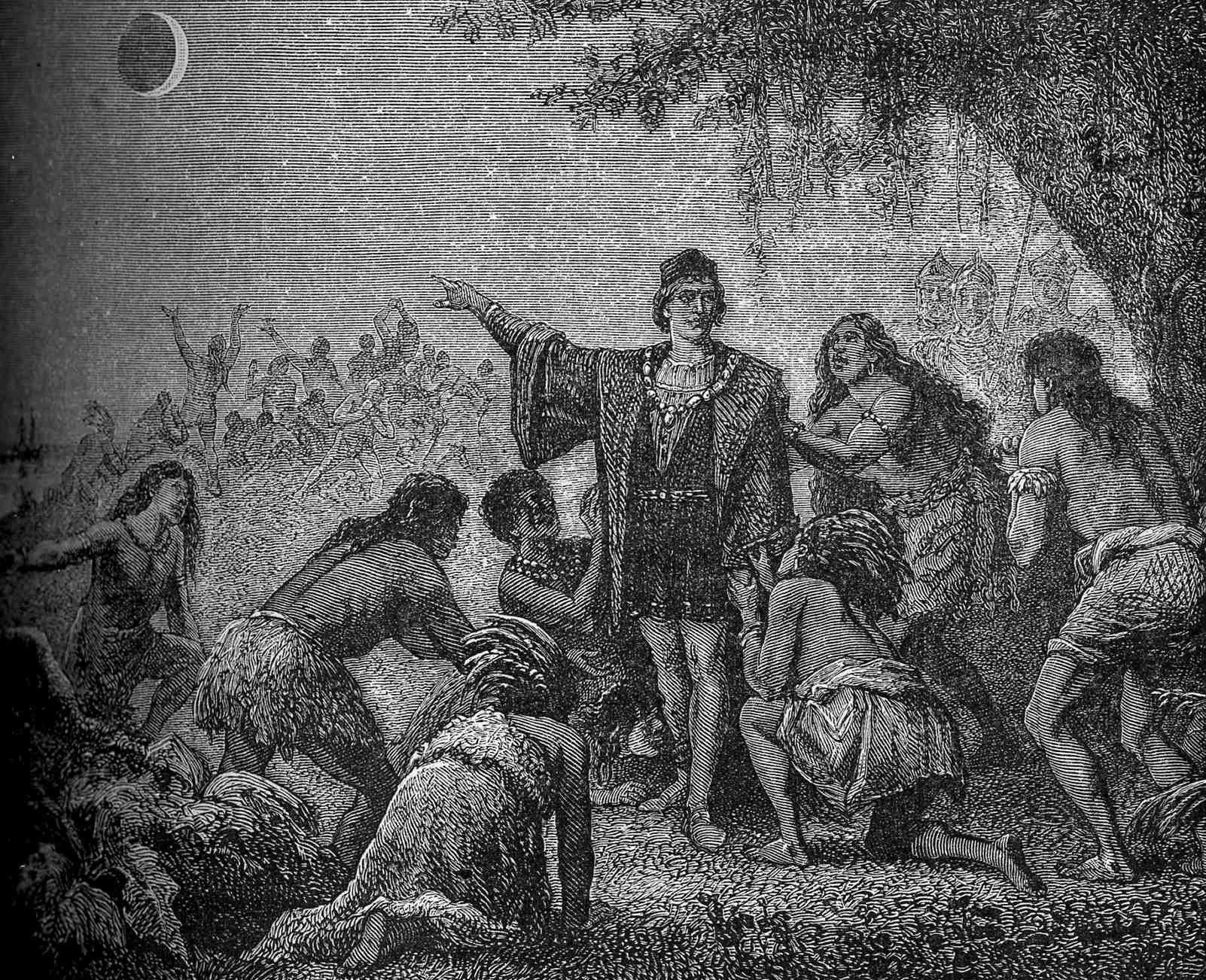

الكسوف الذي أنقذ كولومبوس من الموت

في إحدى رحلاته الأخيرة في عام 1504، وجد المستكشف الشهير نفسه محاصرًا في جزيرة جامايكا النائية، حيث رفض السكان المحليون تزويده بالطعام. كان كولومبوس يعرف بموعد كسوف قادم، فأخبرهم أن “الهه المسيحي” سيغضب عليهم و يحجب الشمس إن لم يساعدوه و يتحولو للمسيحية. وعندما حلّ الكسوف فعلًا، أصاب الذعر السكان، فسارعوا إلى تزويده بالمؤن. وهكذا أنقذه علم الفلك من موت محقق.

A total lunar eclipse occurred on 1 March 1504, visible at sunset for the Americas, and later over night over Europe and Africa, and near sunrise over Asia.

معركة فيرسينيكيا والكسوف الشمسي

في الرابع من مايو عام 813م، وأثناء الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية البلغارية، شهدت سماء منطقة أدرنة كسوفاً شمسياً كاملاً ألقى بظلاله على مجريات الأحداث التاريخية. كان الجيشان على وشك الاشتباك، لكن الظلام المفاجئ الذي حل في وضح النهار أصاب الجنود البيزنطيين بالذعر، إذ اعتبروا الظاهرة نذيراً سيئاً وغضباً من السماء، فتراجعت معنوياتهم وترددوا في القتال. هذا التراجع منح البلغار بقيادة خان كروم الفرصة للهجوم الحاسم في معركة فيرسينيكيا، حيث انهار الجيش البيزنطي سريعاً، مُفسحاً الطريق أمام البلغار للتقدم نحو القسطنطينية. تجسد هذه الحادثة كيف كان للاعتقادات والخوف من الظواهر الكونية دور حاسم في حسم مصير معارك كبرى في العصور الوسطى.

مينولوجيوم. الوثنيون البلغار يقتلون المسيحيين (البيزنطيين)

كسوف 1919 الذي أثبت نظرية أينشتاين

في 29 مايو 1919، حدث كسوف كلي للشمس مكن العلماء من اختبار تنبؤات نظرية النسبية العامة حول انحناء الضوء بفعل الجاذبية. تم تصوير مواقع النجوم أثناء الكسوف، وأكدت النتائج صحة تنبؤ أينشتاين، مما جعله من أشهر علماء القرن العشرين. كان هذا الكسوف نقطة تحول في تاريخ العلم.

العلم يفسر الظاهرة… لكن الرهبة باقية

مع التقدم العلمي، أصبح الكسوف ظاهرة يمكن التنبؤ بها بدقة، لكن هذا لم يُلغِ رهبة البشر منها. حتى اليوم، يخرج الملايين حول العالم لمشاهدة هذه اللحظة النادرة التي تغيب فيها الشمس في وضح النهار، وكأنهم يعيشون مشهدًا من أساطير الأجداد.

المصادر

Solar Eclipses in History

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar-eclipse-history.html

The Role of Eclipses in Ancient Civilizations https://www.nationalgeographic.com/science/article/ancient-cultures-and-eclipses

Historic Solar Eclipses and Their Impact

https://www.space.com/37050-most-famous-solar-eclipses.html

Ancient Records of Eclipses

مكتبة الفاتيكان: قلب المعرفة و السلطة السري

مكتبة الفاتيكان: أعمق أسرار الكنيسة وأندر كنوز المعرفة في العالم

هل تعلم أن مكتبة الفاتيكان تضم أكثر من مليون كتاب ومخطوطة نادرة لا يراها أحد؟ اكتشف القصة الكاملة للمكتبة الأكثر غموضًا في العالم، من تأسيسها قبل قرون، إلى أسرار أرشيفها السري، وتأثيرها الثقافي والسياسي، في مقال شامل لا مثيل له.

#مكتبة_الفاتيكان #أسرار_الفاتيكان #تاريخ_الكنيسة #الكنيسة_الكاثوليكية #الكتب_النادرة #المخطوطات_القديمة #تاريخ_العالم #أرشيف_الفاتيكان #الغموض_الديني #الكنوز_المخفية #المسيحية_والعلم

عالم مخفي داخل الكرسي الرسولي

خلف جدران الفاتيكان السميكة، المغلفة بالغموض والقدسية، تقع واحدة من أعظم خزائن المعرفة في تاريخ البشرية: مكتبة الفاتيكان الرسولية. تُعرف ببساطة باسم مكتبة الفاتيكان، لكنها أكثر من مجرد مجموعة من الكتب، إنها أرشيف حي للتطور الفكري والديني والعلمي والثقافي للعالم. تضم أكثر من 1100000 كتاب مطبوع، و 75000 مخطوطة، وأكثر من 8000 من الكتب النادرة التي طُبعت قبل سنة 1501، بالإضافة إلى خرائط وعملات معدنية ونقوش وصور فوتوغرافية. تم تأسيسها رسميًا سنة 1475، لكن جذورها تعود إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث بقيت شاهدة صامتة على الثورات والإصلاحات وعصور النهضة والاضطرابات الدينية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن تأثيرها. ما هي الأسرار التي تحتويها؟ وما المعرفة القديمة التي لم تُرَ بعد؟ ولماذا يعتبرها كثيرون واحدة من أكثر المؤسسات غموضًا على وجه الأرض؟

أصول مكتبة الفاتيكان: قبل البداية

رغم أن البابا سيكستوس الرابع يُنسب إليه تأسيس المكتبة في سنة 1475، إلا أن جمع النصوص في الفاتيكان بدأ قبل ذلك بعدة قرون. يمكن تتبع الجذور إلى أوائل العصر المسيحي، حيث تشير السجلات إلى وجود أرشيف مبكر يُدعى "سكريينيوم" في القرن الرابع في عهد البابا داماسوس الأول. كان هذا الأرشيف مركزًا للوثائق الكنسية والنصوص العقائدية. لكن التحول الحقيقي بدأ في القرن الخامس عشر مع باباوات عصر النهضة، الذين سعوا لجمع أعظم الأعمال الفكرية في العالم لتدعيم سلطتهم. البابا نيقولا الخامس، بشكل خاص، حلم بمكتبة عظيمة تفوق مكتبة الإسكندرية القديمة و بدأ في اقتناء النصوص الكلاسيكية من أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك المؤلفات اللاتينية والفلسفة اليونانية والمخطوطات العلمية بالعربية. وبحلول الوقت الذي أسس فيه البابا سيكستوس الرابع المكتبة بشكل رسمي، كانت قد أصبحت منارة للفكر الإنساني.

العمارة والتصميم: قلعة المعرفة

مكتبة الفاتيكان ليست قاعة واحدة، بل مجمع واسع من القاعات والغرف والممرات السرية والمخازن تحت الأرض المزودة بأنظمة تحكم في الحرارة. قلب المكتبة هو القاعة المعروفة باسم "قاعة سيكستوس"، وهي قاعة ضخمة تم إنشاؤها في أواخر القرن السادس عشر. سقفها المقبب مغطى بلوحات جدارية مذهلة تصور أحداثًا شهيرة في تاريخ الكنيسة ورموزًا للحكمة والمعرفة. فخامة القاعة تعكس قدسية المعرفة المخزنة بداخلها، وكذلك السلطة السياسية للكنيسة. خارج هذه القاعة، تحتوي المكتبة على شبكة ضخمة من غرف القراءة، وخزائن المخطوطات، ومناطق البحث، وأقسام مغلقة لا يمكن الوصول إليها إلا بإذن خاص. المخازن الموجودة تحت الأرض محصنة ضد الحرائق والزلازل وغيرها من الكوارث. الأمن فيها بالغ الصرامة، ليس فقط لحماية الكنوز الثمينة، ولكن أيضًا للحفاظ على السرية الصارمة لبعض المحتويات.

مجموعة المخطوطات: كنوز لا تقدر بثمن

من بين أعظم كنوز مكتبة الفاتيكان، تبرز مخطوطاتها التي يبلغ عددها أكثر من 75000 وثيقة مكتوبة بخط اليد تعود إلى العصور القديمة وحتى العصر الحديث. تشمل هذه المخطوطات نصوصًا مزخرفة من العصور الوسطى، وأعمالًا يونانية ورومانية قديمة، وكتابات مسيحية مبكرة، ورسائل ملوك وقديسين وفلاسفة. من أبرز هذه المخطوطات نسخة قديمة جدًا من الكتاب المقدس باللغة اليونانية تعود للقرن الرابع، ومخطوطة شعرية رومانية تعود للقرن الخامس، ورسائل من العلماء والفنانين. بعضها مُغلف بأغلفة من الذهب والفضة والعاج ومزينة بالأحجار الكريمة. كما تضم المكتبة لفائف عبرية قديمة ومخطوطات عربية تثبت تواصل الكنيسة التاريخي مع اليهودية والإسلام. الحفاظ على هذه الأعمال ليس مجرد عملية أرشفة، بل هو إعلان ضمني عن دور الكنيسة كحامية للحضارة الإنسانية، من بين هذه المخطوطات محاكمة غاليلو غاليلي و محاكمة فرسان المعبد من الملك الفرنسي فيليب الرابع.

الأرشيفات السرية ونظريات المؤامرة: ما الذي يُخفى؟

لا يمكن الحديث عن مكتبة الفاتيكان دون التطرق إلى عالم الأسرار ونظريات المؤامرة. هناك مؤسسة أخرى تُعرف باسم الأرشيف الرسولي للفاتيكان، وهي منفصلة عن المكتبة ولكن كثيرًا ما يتم الخلط بينهما. يحتفظ هذا الأرشيف بوثائق تتعلق بإدارة الكنيسة ونشاطات الباباوات. ورغم أن بعض أجزاء الأرشيف فُتحت أمام الباحثين في القرن التاسع عشر، فإن أجزاء كثيرة منه لا تزال محجوبة عن العامة. هنا تبدأ الشائعات: هل يُخفي الفاتيكان نصوصًا مسيحية محرّفة؟ أناجيل اعتُبرت هرطقة؟ أو معارف ضائعة من حضارات منقرضة؟ ورغم أن هذه الفرضيات تظل في نطاق الخيال أو المبالغات، إلا أنه لا شك في أن الأرشيف يحتوي على وثائق ذات حساسية سياسية ودينية وتاريخية بالغة، مثل سجلات محاكمات العلماء، والمراسلات الملكية، ووثائق محاكم التفتيش. ويتم تبرير هذا الكتمان غالبًا بضرورة حماية المواد، لكن الغموض الذي يلف الأرشيف يواصل تغذية فضول الناس.

الرقمنة والمستقبل: هل تُفتح الأبواب؟

في العقود الأخيرة، اتخذت مكتبة الفاتيكان خطوات نحو الشفافية وإتاحة المعرفة. تم إطلاق مشروعات ضخمة لرقمنة المخطوطات بهدف حفظها ومشاركتها مع العالم. وبمساعدة تعاونات دولية وتقنيات حديثة، تم مسح آلاف المخطوطات ضوئيًا بجودة عالية ونشرها عبر الإنترنت. الهدف هو رقمنة جميع المخطوطات، وهي مهمة قد تستغرق عقودًا. ومع ذلك، أثار هذا الانفتاح تساؤلات: لماذا تُرقمن بعض المواد دون غيرها؟ وما المعايير التي تُحدد بها هذه الأولويات؟ رغم هذا الانفتاح الجزئي، لا تزال الكنيسة تحتفظ بالتحكم الكامل فيما يُعرض وما يُحجب. يمكن للباحثين من جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للحصول على إذن للدراسة في غرف القراءة، لكن إجراءات الموافقة دقيقة ومعقدة. ومع ذلك، سمح هذا الانفتاح الجزئي باكتشافات علمية مهمة حول نصوص قديمة ومؤلفين منسيين ولغات ميتة.

التأثير الثقافي والسياسي: المكتبة كأداة للسلطة

على مدار تاريخها، لم تكن مكتبة الفاتيكان مجرد مؤسسة علمية، بل كانت أيضًا أداة دبلوماسية وأيديولوجية ذات تأثير واسع. المعرفة التي تحتفظ بها استُخدمت في كثير من الأحيان لتشكيل العقيدة وتثبيت السلطة أو مواجهة الأفكار المضادة. خلال مرحلة الإصلاح المضاد، لعبت الوثائق التاريخية دورًا مهمًا في الدفاع عن عقائد الكنيسة في وجه المصلحين البروتستانت. بامتلاك النصوص الأصلية للآباء المؤسسين والمجامع الكنسية، تمكن الفاتيكان من إثبات استمرارية العقيدة. كذلك، استُخدمت المكتبة في السياقات الدبلوماسية، إذ يمكن تقديم نسخ نادرة أو السماح بالاطلاع على مخطوطات خاصة كهدايا رمزية للضيوف الأجانب. في العصر الحديث، ساعد انفتاح المكتبة الجزئي على الحفاظ على مكانتها الثقافية العالمية، حتى خارج المجال الديني.

مكتبة الفاتيكان في الخيال والثقافة الشعبية

من الروايات إلى الأفلام إلى ألعاب الفيديو، أثارت مكتبة الفاتيكان خيال الجمهور. ظهرت في روايات مشهورة كأنها متاهة مليئة بالممرات السرية والمعرفة المحرمة. ورغم أن هذه التصورات غالبًا ما تكون مبالغًا فيها، إلا أنها تعكس إدراكًا ثقافيًا حقيقيًا للمكتبة كمكان للغموض والهيبة. ويزيد هذا الإحساس الغامض بسبب عمارتها الكلاسيكية ونظام تصنيفها الغامض وصعوبة الوصول إليها. في ألعاب الفيديو، يصور اللاعبون مكتبة الفاتيكان كبيئة مليئة بالألغاز والفخاخ. ورغم أن الواقع أكثر هدوءًا وتعقيدًا، فإن المكتبة بالفعل تجمع بين النصوص الدينية والعلمية، والمخطوطات المزخرفة واللغات المنقرضة، في مكان واحد، يجعلها فريدة من نوعها.

الخاتمة: أرشيف مقدس للإنسانية

تقف مكتبة الفاتيكان عند تقاطع الإيمان والعقل، السرية والعلم، الماضي والمستقبل. إنها واحدة من آخر المؤسسات التي تحمل على عاتقها ذاكرة البشرية ليس عبر الرموز فقط، بل عبر الحفظ المادي لما تركته الحضارات. سواء اعتبرها الناس قلعة للمعرفة، أو حارسة للأسرار، أو رمزًا للهيمنة الثقافية، تبقى مكتبة الفاتيكان من أهم مؤسسات العالم. في زمن أصبحت فيه المعلومات رقمية وسريعة الزوال، تذكرنا هذه المكتبة بقيمة الحفظ، وأهمية إحياء الماضي صفحة بعد صفحة.

وربما، في يوم من الأيام، نكتشف أن بعض أسرارها لم تكن لتُنسى، بل كانت تنتظر أن يجدها البشر عندما يصبحون مستعدين.

Nova Historia

أول مجلة عربية فريدة من نوعها تجمع بين التاريخ، الفن، والقصص الغامضة من أعماق الحضارات

المصادر

1. The Vatican Apostolic Library – Official Website

2. Vatican Library | Encyclopædia Britannica

https://www.britannica.com/topic/Vatican-Library

3. Digitized Manuscripts – DigiVatLib (Vatican Library's Digital Archive)

4. The Vatican Secret Archives: Unlocking History’s Vault – National Geographic

5. The Mysterious Vatican Library and Its Secrets – Ancient Origins

https://www.ancient-origins.net/history-famous-people/vatican-library-0011015

6. The Vatican Library’s Digitization Project – The Guardian

https://www.theguardian.com/books/2014/mar/20/vatican-library-digitise-ancient-manuscripts

7. Secrets of the Vatican Library – BBC Culture

https://www.bbc.com/culture/article/20210205-secrets-of-the-vatican-library

8. Inside the Vatican's Secret Archives – History.com

https://www.history.com/news/vatican-secret-archives-facts

العراق: ملحمة التاريخ منذ فجر البشرية و حتى اليوم مهد الحضارات، وطن الأساطير, و أرض الدم والذهب

من أول حرف كُتب في سومر، إلى آخر صاروخ سقط في بغداد، العراق هو كتاب مفتوح من المجد والدم.

اكتشف القصة الكاملة لأرض الأنبياء والملوك، الحضارات والأساطير، من فجر الإنسان إلى زمن الفوضى.

إذا أردت أن تتحدث عن تاريخ البشرية، فلا يمكنك تجاهل العراق. فهذه الأرض، الممتدة بين نهري دجلة والفرات، لم تكن مجرد ساحة لحضارات عظيمة، بل كانت مسرحًا لولادة الكتابة، القانون، أول دولة منظمة، العلم و حتى العجلة...

كما كانت، و ما زالت، أرضًا للدماء، الانبعاث، و الدمار, فلنغص في أعماق الزمن لنروي حكاية العراق، البلد الذي غيّر مجرى التاريخ أكثر من مرة

برلين، متحف بيرغامون. بويرتا دي عشتار.

ما قبل التاريخ: بداية الحياة

قبل أكثر من عشرة آلاف عام، بدأت أولى التجمعات البشرية في سهول العراق، حيث المناخ المعتدل ووفرة المياه. هذه المنطقة الجميلة لم تكن صحراء بالغالب كما اليوم، بل كانت جد مخضرة و معتدلة المناخ، و لهذا سكن الإنسان كهوف و سهول الهلال الخصيب لقرون قبل ظهور الحضارة، وبدأ تدريجيًا بالتحول من الصيد إلى الزراعة، مما أدى إلى ظهور القرى الأولى مثل "جرمو" و"تل الصوان"، بل و أن أول مدينة في التاريخ جريكو في فلسطين اليوم، ظهرت بسبب هذه الموجة من المستوطنين للهلال الخصيب.

و بالعراق ظهرت أولى الأدوات الزراعية، و تم تدجين الحيوانات كالدجاج و البقر لأول مرة، وبدأ الإنسان في تنظيم مجتمعه على أسس شبه حضارية.

داخل كهف شانيدار حيث تم العثور على بقايا ثمانية بالغين وطفلين من إنسان نياندرتال، يعود تاريخها إلى ما بين 65000 إلى 35000 سنة مضت.

الحضارة السومرية: اختراع العالم

في حوالي 3500 قبل الميلاد، وُلدت ثقافة سومر في جنوب العراق، وهي أول حضارة موثقة في التاريخ.

قد تسأل ما الفرق بين الحضارة و الثقافة ؟ الثقافة هي مجموعة من العادات، التقاليد، الفنون، المعتقدات، و المهارات التي تُميز مجموعة بشرية معينة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو بدائية. فمثلاً، الشعوب التي رسمت جداريات الطاسيلي ناجر في الصحراء الجزائرية منذ أكثر من 11 آلف سنة، لم تكن "حضارة" بالمعنى المعماري أو السياسي، لكنها كانت "ثقافة" راقية في فنونها، وتعبيرها عن الحياة اليومية، والصيد، والطقوس الروحيةو كان لديهم وعي فني وروحي، لكنهم لم يبنوا مدنًا، ولم يتركوا نظام حكم، أو كتابة، أو مؤسسات.

أما الحضارة في البناء المنظم و الدولة، حيث تشمل وجود مدن ثابتة و نظام حكم، قوانين مكتوبة، نظم اقتصادية وتجارية، مؤسسات دينية أو تعليمية، فن معماري وهندسي واضح، بحيث أن الحضارة تحتاج إلى التنظيم والتراكم المادي، في حين أن الثقافة قد تكون موجودة حتى في التجمعات البسيطة أو البدوية. و هكذا فليست كل ثقافة حضارة، لكن كل حضارة تقوم على ثقافة.

سومر كانت أول حضارة في التاريخ، ففي مدن مثل أور، أريدو، وأوروك، ظهرت أول كتابة (الكتابة المسمارية)، و أول نظام قانوني، و أول ملحمة أدبية (ملحمة جلجامش)، و أول تقسيم للسنة والشهور ( رزنامة )

كانت سومر متقدمة في الفلك، الرياضيات، والعمارة. وقد اخترعوا العجلة، ووضعوا أول تنظيم للحياة الدينية والسياسية.

الأكديون: أول إمبراطورية موحدة

في حوالي 2334 قبل الميلاد، ظهر الملك العظيم سرجون الأكدي، الذي أسس أول إمبراطورية متعددة القوميات و الممالك في التاريخ، وحد سرجون بلاد الرافدين، ونقل العاصمة إلى مدينة "أكّاد"، التي لم يُعثر عليها حتى اليوم، لكنها كانت مركزًا للثقافة والقوة.

عصر الأكديين شهد ازدهار الشعر، الفنون، والتجارة مع الهند ومصر.

رأس برونزي لحاكم أكادي من نينوى، يُفترض أنه يصور إما سرجون الأكدي، أو حفيده نارام سين. كانت الإمبراطورية الأكدية أول إمبراطورية قديمة في بلاد ما بين النهرين بعد حضارة سومر العريقة.

البابليون: عندما وُلد القانون

في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، سيطرت مدينة بابل على المشهد، بقيادة الملك الشهير حمورابي، صاحب أقدم قانون مكتوب في العالم. في بابل، ازدهرت العلوم والفنون، وظهر التقويم القمري، وتم تطوير الرياضيات والفلك إلى مستويات غير مسبوقة.

وقد عُرفت بابل بحدائقها المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع، والتي تُنسب إلى الملك نبوخذنصر الثاني.

منظر بانورامي للآثار في بابل تم تصويره عام 2005

الآشوريون: سادة الحرب والعمران

في شمال العراق، برزت مدينة آشور، ومن ثم نينوى، كمراكز لإمبراطورية مرعبة وقوية: الآشوريون.

اشتهروا بالتنظيم العسكري القاسي، والآلات الحربية الفتاكة، وبنوا واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.

لكنهم لم يكونوا مجرد محاربين، بل بنوا مكتبة نينوى الضخمة، والتي حفظت مئات الألواح الطينية، واهتموا بالفن والنحت و حتى تمكنو من غزو مصر و جنوب الاناضول

نقش بارز من القرن السابع قبل الميلاد يُصوّر آشور بانيبال (حكم من 669 إلى 631 قبل الميلاد) وثلاثة من مرافقيه الملكيين في عربة. كان آشور بانيبال ملك الإمبراطورية الآشورية الحديثة، التي كانت أكبر إمبراطورية في التاريخ حتى ذلك الحين.

الكلدانيون والنهضة الأخيرة لبابل

في القرن السادس قبل الميلاد، عادت بابل لتبهر العالم عبر الكلدانيين، بقيادة الملك نبوخذنصر الثاني، الذي أعاد بناء بابل و الإمبراطورية البابلية الجديدة، و غزا القدس، ونقل سكانها إلى بابل في السبي البابلي الشهير.

لكن مجد بابل انتهى سريعًا بعد أن أسقطها كورش العظيم الفارسي سنة 539 ق.م.

منظر جزئي لأطلال بابل

العراق تحت الحكم الفارسي واليوناني والروماني

بعد سقوط بابل، تعاقب على العراق الحكم الفارسي الأخميني، ثم جاء الإسكندر الأكبر ودخل بابل منتصرًا.

توفي في قصرها سنة 323 ق.م، وهكذا دخل العراق عهد السيطرة اليونانية (السلوقية)، ثم الصراع مع الرومان.

"دخول الإسكندر إلى بابل"، وهي لوحة من رسم تشارلز لوبورن عام 1665، تصور دخول الإسكندر الأكبر إلى مدينة بابل دون منازع، في ظل العمارة الهلنستية الموجودة مسبقًا.

العراق في العهد الساساني: صراع مع بيزنطة وتمهيد للإسلام

في القرون الأخيرة قبل الإسلام، كان العراق مركزًا مهمًا في الدولة الساسانية، وحدثت فيه معارك ضخمة ضد البيزنطيين.

كانت البلاد تعاني من الضرائب والجوع، وكان الناس ينتظرون الخلاص.

الفتح الإسلامي: بداية العصر الذهبي

في سنة 673 م، دخل العرب المسلمون العراق بعد معركة القادسية، وسقطت المدائن، عاصمة الفرس.

أصبح العراق جزءًا من الدولة الإسلامية، ومع العصر العباسي، تحوّل إلى قلب الحضارة العالمية.

الخلافة العباسية: بغداد، مركز الكون

أسس العباسيون عاصمتهم في بغداد سنة 762 م، ومعها بدأت نهضة علمية غير مسبوقة.

في "بيت الحكمة"، تُرجمت الكتب اليونانية والهندية، وازدهر الطب، الفلك، الرياضيات، والآداب.

كان هارون الرشيد والمأمون من أعظم الخلفاء، وعُرفت بغداد بأنها "مدينة السلام".

الغزو المغولي: يوم احترق العالم

في سنة 1258 م، اجتاح هولاكو بغداد، وارتُكبت واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.

قُتل مئات الآلاف، وأُحرقت الكتب، وقُضي على الخلافة العباسية.

قالوا إن دجلة تحول إلى لونين: الأحمر من الدماء، والأسود من الحبر!

غزو بغداد على يد المغول عام 1258

العهد العثماني والفارسي: صراع الهيمنة

تنازع الصفويون والعثمانيون على العراق لأكثر من ثلاثة قرون.

خضع العراق للعثمانيين منذ القرن السادس عشر، لكن عانى من الإهمال والتمردات والفقر، حتى سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

١٢. الاحتلال البريطاني والمملكة العراقية

دخل البريطانيون العراق في الحرب العالمية الأولى، وأسسوا المملكة العراقية عام 1921 بقيادة الملك فيصل الأول.

واجه الحكم الملكي ثورات عديدة، أبرزها ثورة 1920.

وحصل العراق على استقلاله عام 1932 ، لكنه دخل في دوامة من الانقلابات والاضطرابات.

الجمهورية والبعث وصدام حسين

في 14 تموز 1958، أُعلنت الجمهورية العراقية بعد الإطاحة بالنظام الملكي.

وفي السبعينيات، سيطر حزب البعث بقيادة صدام حسين على الحكم، فبدأت مرحلة من التحديث النفطي .

شهد العراق حربًا دموية مع إيران (1980–1988)، ثم غزا الكويت سنة 1990، مما أدى إلى حرب الخليج الأولى وعقوبات دولية شديدة.

الغزو الأمريكي 2003 وما بعده

في عام 2003، شنت الولايات المتحدة غزوًا شاملاً على العراق، أسقطت فيه نظام صدام حسين، وبدأت فوضى عارمة.

ظهر الإرهاب، وتمزق المجتمع على أسس طائفية، وسيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة، قبل أن يُهزم بصعوبة.

العراق اليوم: جراح الماضي وآمال المستقبل

رغم ما مرّ به العراق من ويلات، يبقى شعبه حيًا.

الثقافة العراقية، من الشعر إلى الفنون إلى المطبخ، لا تزال حية نابضة.

واليوم، يقف العراق على مفترق طرق: هل يستعيد مجده القديم، أم يبقى رهينة للماضي؟

الخاتمة

العراق... لا يموت

العراق ليس مجرد بلد على الخريطة، بل روح التاريخ.

من سومر إلى بغداد، من جلجامش إلى المتنبي، من حمورابي إلى صدام، كلها فصول من كتاب طويل… كتاب اسمه العراق. وربما هذا البلد، الذي نُكبت حضاراته مرارًا، يُعلمنا درسًا واحدًا: الرماد لا يعني الموت… فقد يولد من تحته طائر العنقاء.

إليكم فيديو مميز عن تاريخ العراق الكامل بشكل ملخص :

المصادر

1. History of Mesopotamia – Britannica

https://www.britannica.com/place/Mesopotamia-historical-region-Asia

2. Ancient Iraq – World History Encyclopedia

https://www.worldhistory.org/Iraq/

3. Civilizations of Ancient Mesopotamia – Khan Academy

4. Iraq Timeline – BBC

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763

5. Iraq – Encyclopaedia Britannica (Modern History Section)

https://www.britannica.com/place/Iraq/Modern-history

6. Iraq Country Profile – UN Data

الحصن الأخير للوثنية : قصة البلطيق ومقاومة الغزو الصليبي الشمالي

تعرف على القصة الحقيقية لآخر معقل وثني في أوروبا، حيث قاومت شعوب البلطيق الغزو المسيحي لأكثر من قرن، في صراع دموي خفي تجاهله التاريخ الرسمي. مقال تاريخي شامل عن الحروب الصليبية الشمالية والمقاومة الليتوانية.

الصليبيون الدنماركيون في معركة ليندانيسي (تالين) ضد الوثنيين الإستونيين، 15 يونيو 1219. رسمها سي. إيه. لورينتزن في عام 1809.

الفصل الأول: أرض الآلهة الصامتة

في أقصى شمال شرق أوروبا، بين بحر البلطيق و غابات الصنوبر الكثيفة و المستنقعات الموحلة، كانت تعيش شعوب غامضة', كانت في تلك الفترة لا تزال تمارس طقوسها القديمة، وتعبد آلهة النار والشمس والأشجار.

هذه الشعوب التي نسميها اليوم الليثوانيين، اللاتفيين، البروسيين و الأستونيين القدماء كانو معزوليين جغرافيًا عن الممالك الأوروبية المسيحية، لكنّهم لم يكونو بدائيين كما يصورهم البعض.

بلاد البلطيق لم تكن خاضعة لأي إمبراطورية كالرومانية ولا حكمتها الكنيسة الكاثوليكية، ولذلك حافظت على موروث وثني عميق الجذور، لم يتغير لقرون طويلة.

كان الكهنة في المعابد الخشبية يديرون الطقوس النارية في الغابات، وكان الناس يؤمنون بقوى الطبيعة، و الميثولوجيا التي كانت تشبه لحد كبير معتقدات الفايكينغ, كونهم يعتبرون الإسكندنيفيين أقاربهم، و كانو يحتفلون بانقلاب الشمس، ويقدمون القرابين لآلهة المطر والحصاد والبرق.

أدى التكريم البروسي لعام 1525 إلى تأسيس دوقية بروسيا كدوقية تابعة لمملكة بولندا، بدلاً من دولة النظام التيوتوني

الفصل الثاني: عندما أصبحت الوثنية تهديدًا

مع حلول القرن الثاني عشر، كانت أوروبا الغربية قد أصبحت بالكامل تحت راية الصليب. البابا والملوك كانوا ينظرون إلى أي شعب وثني على أنه "عدو لله".

لكن مشكلة بلاد البلطيق لم تكن فقط دينية... بل جغرافية أيضًا.

بعد ما تعرفت أوروبا على الفايكينغ بعد غزوهم لإنجلترا و نجاحهم أخيراً في أخذها من الساكسون، و تحولهم للمسيحية بدأً من الملك بلوتوث ملك الدنمارك و حتى "كنوت" العظيم الذي حكم إمبراطورية بحر الشمال ( الدنمارك، النرويج، إنجلترا، آيسلندا و يوتلاند )

رأت الكنيسة أن هذه المنطقة القريبة من أراضيه قد تكون مفيدة لها، فبدأ بإرسال المبشرين من أراضيه، و أكتشفو أنها كانت تقع على طريق تجاري حيوي بين بحر البلطيق والداخل الأوروبي، وكانت غنية بالأخشاب والعنبر والعسل والفراء.

لذلك، بدأت العين المسيحية تتحول نحو الشرق... ليس فقط لنشر الدين، بل للسيطرة على الأرض والثروة أيضًا.

الفصل الثالث: صعود الجيوش الصليبية الشمالية

في عام 1198، نشأت واحدة من أكثر الحركات العسكرية دموية في التاريخ: الحملة الصليبية الشمالية، أو كما تُعرف في التاريخ الأوروبي بـ"حروب البلطيق الصليبية".

لكن خلافًا للحملات التي انطلقت نحو القدس، كانت هذه الحروب تستهدف شعوب البلطيق "المتخلفة" حسب زعمهم، بغرض تنصيرهم وضمّهم إلى الحضارة المسيحية.

قاد هذه الحروب فرسان منظمون ومتدينون للغاية، أبرزهم فرسان التيوتونيون، الذين تحوّلوا من حماة للحجاج الألمان و الفرنجة في القدس إلى غزاة للغابات الوثنية الباردة في ليتوانيا ولاتفيا وبروسيا.

شكلت معركة جرونوالد (1410) بداية انحدار دولة النظام التوتوني (لوحة من القرن التاسع عشر بريشة يان ماتيكو)

الفصل الرابع: النار والرماد جحيم التنصير

لم يكن التنصير في البلطيق عملية دعوية سلمية، بل كان عملية حربية دموية بمعنى الكلمة.

تم حرق القرى، تدمير المعابد الوثنية، ذبح الكهنة، وفرض المعمودية بالقوة.

كان فرسان التيوتونيون يؤمنون بأنهم يخوضون حربًا مقدسة، تمامًا كما حدث في القدس، لكن ضحاياهم لم يكونوا مسلمين، بل شعوب أوروبية تتحدث لغات غير مفهومة وتعبد "شياطين الطبيعة" حسب وصف الكنيسة.

الجرائم التي ارتكبت باسم الصليب في البلطيق كانت مرعبة: القتل الجماعي، استعباد الأطفال، إجبار النساء على المعمودية، وفرض الضرائب الكنسية على الفلاحين.

الفصل الخامس: المقاومة الليتوانية أمة لا تنحني

من بين جميع شعوب البلطيق، كانت ليتوانيا الأكثر صمودًا. رفضت الخضوع للغزاة لأكثر من قرن ونصف.

كوّنت إمارة قوية، توسعت تدريجيًا حتى أصبحت واحدة من أكبر الدول في أوروبا بحلول القرن الرابع عشر.

رفضت ليتوانيا التنصير، ليس فقط دفاعًا عن ديانتها، بل أيضًا كوسيلة دبلوماسية ذكية. كانت تلعب على التوازن بين ممالك أوروبا الكاثوليكية والإمارات الأرثوذكسية، وكانت تستفيد من كونها "الوثنية الأخيرة" لإبقاء الجميع في حالة ترقّب.

حالة النظام التوتوني في عام 1422

الفصل السادس: النهاية السياسية للوثنية

في عام 1386، حصلت المفاجأة الكبرى. الملك الليتواني ياغايلو قرر الزواج من الملكة البولندية يادفيغا، وكان الشرط الأساسي لذلك هو أن يعتنق المسيحية. وافق الملك، وتعمد على يد الكنيسة الكاثوليكية، وتحولت ليتوانيا رسميًا إلى دولة مسيحية، لتُعلن بذلك نهاية الوثنية السياسية في أوروبا.

لكن التنصير كان سطحيًا في البداية، وظلت العادات الوثنية حية في القرى والغابات لقرون لاحقة، متنكرة في شكل "تقاليد شعبية" و"احتفالات موسمية".

الفصل السابع: إرث مقاومة منسية

رغم أن أوروبا المسيحية انتصرت في نهاية المطاف، إلا أن ذاكرة شعوب البلطيق ما زالت تحتفظ بذلك الماضي المعتم.

في الأغاني الشعبية، في الأساطير الريفية. و في أسماء الغابات والأنهار، تعيش بقايا الوثنية القديمة.

اليوم، تعود ليتوانيا ولاتفيا بقوة إلى الاهتمام بتراثها ما قبل المسيحي، وتُقام المهرجانات الوثنية، ويُعاد بناء المعابد الرمزية، وتُروى قصص المقاومة ضد الغزو الصليبي.

الدول البلطيقية اليوم

المصادر

1. The Baltic Crusades and European Paganism’s Last Stand

https://history.skyforger.lv/2011/crusades-against-pagan-northern-europe/

2. Lithuanian Crusade

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_Crusade

3. The Clash Between Pagans and Christians: The Baltic Crusades from 1147–1309

4. In Search of Europe’s Last Pagans

https://www.arc-humanities.org/blog/2022/04/17/in-search-of-europes-last-pagans/

5. The Teutonic Order: Crusaders of the Baltic – Conquest and Conversion

https://www.herstory.com.tr/the-teutonic-order-crusaders-of-the-baltic-conquest-and-conversion/

6. Popes and the Baltic Crusades, 1147–1254

https://academic.oup.com/ehr/article-abstract/CXXIII/501/431/397008

7. Battle of Aizkraukle

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Aizkraukle

8. Christianization of Lithuania

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianization_of_Lithuania

9. Siege of Medvėgalis

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Medv%C4%97galis

10. Polish–Lithuanian–Teutonic War

https://en.wikipedia.org/wiki/Polish%E2%80%93Lithuanian%E2%80%93Teutonic_War

من كتاب محظور إلى كنز ثقافي : القصة المجنونة لكتاب خاتم سليمان

هل تصدق أن الكنيسة الكاثوليكية صادرت كتابًا يتضمن طلاسم وتعويذات لاستحضار الأرواح والسيطرة على العقول… ثم خبأته لأكثر من ٣ قرون؟!

"كتاب خاتم سليمان" الذي تسبب في إعدام أبرياء بتهمة السحر في محاكم التفتيش، أصبح اليوم يُدرّس في الجامعات الغربية ويُباع في معارض الكتب النادرة!

في هذا المقال نكشف القصة الكاملة لهذا الكتاب المحظور، ولماذا تحول من أداة للشيطنة إلى وثيقة تراث ثقافي.

لا تفوّت الحقائق الصادمة، التفاصيل السرية، وروابط المصادر الأصلية!

في عام 1636، وفي قلب مدينة البندقية، اكتشفت محاكم تفتيش الكنسية كتابًا غريبًا ومثيرًا للريبة أثناء التحقيق مع رجلين اتُهما بممارسة السحر والشعوذة. كان هذا الكتاب مليئًا بالرموز الغامضة، والتعاويذ، والطقوس التي يُقال إنها تستدعي الأرواح، وتمنح القوة على التأثير في عقول الناس، والتحكم بالواقع من خلال طقوس ليلية وعقود خفية. أطلق عليه لاحقًا اسم "أسرار سليمان"، وأصبح جزءًا من أرشيف سري لا يُسمح لأحد بلمسه.

الكتاب كان السبب الرئيسي في إدانة اثنين من المتهمين في تلك المحاكمة، وكان يُعتبر دليلًا لا يُمكن إنكاره على علاقتهم بما يسمى "الفنون المحرمة". غير أن الكنيسة، عوضًا عن تدمير الكتاب كما كان يحدث عادة، قررت الاحتفاظ به. تم وضعه في الأرشيفات الخاصة بمحاكم التفتيش في البندقية، مغلقًا تحت السرية التامة، ومحجوبًا عن أعين الباحثين والمؤرخين لأكثر من ثلاثة قرون.

طوال هذا الوقت، ظل الكتاب محاصرًا بالريبة. لم يكن مسموحًا بنشره أو نسخه، ولم يرد اسمه في أي فهرس علني. حتى حين ظهرت قائمة الكتب المحظورة الشهيرة التي أصدرتها الكنيسة، لم يُذكر هذا الكتاب صراحة، وكأنه وُضع في خانة أعمق من الحظر: خانة المحو المتعمد.

الأرشيف المخفي: السر الذي طال قرونًا

بدلًا من تدمير الكتاب كما جرت العادة، قرّرت الكنيسة الاحتفاظ به سرًا ضمن أرشيف ولاية البندقية. بقيت الوثيقة شبه مجهولة لعقود، مبعثرة بين أوراق محاكم التفتيش ومحرمة النشر . حتى مع ظهور فهرس الكنيسة الصادر عام 1564 "فهرس المؤلفات المحظورة" (فهرس الكتب المحظورة)، ظلت هذه المخطوطة تحت سلطات الكنيسة حتى وصلنا للقرن العشرين.

التحول الأكاديمي: من هراطقة إلى كتب جامعية

لكن في بدايات القرن الحادي والعشرين، تغير كل شيء.

مع موجة الدراسات الأكاديمية الجديدة في التاريخ الديني والثقافي، بدأ الباحثون في إعادة فتح أرشيفات الكنيسة المغلقة. ومن بين المفاجآت التي ظهرت، كان هذا الكتاب المحظور. وجد المؤرخون أن "خاتم سليمان" لم يكن مجرد مجموعة خرافات، بل وثيقة منهجية تحتوي على تسلسل من الطقوس والتعاويذ المنظمة، وكأنها كتاب تعليم عملي للسحر كما كان يُمارس في القرن السابع عشر.

في عام 2018، تم إصدار أول نسخة مترجمة ومعتمدة من هذا الكتاب، بعد دراسة دقيقة للنسخة الأصلية المحفوظة في أرشيف البندقية. وفجأة، تحوّل هذا النص، الذي كان سببًا في إرسال أناس إلى الموت، إلى مادة أكاديمية تُدرس في جامعات أوروبا، وتُباع نسخ منه على الإنترنت لعشاق التاريخ والسحر على حد سواء.

المفارقة التي لا تُصدق هي أن كتابًا اعتُبر يومًا "دليلًا للشيطان"، أصبح يُوصف اليوم بأنه "كنز ثقافي نادر"، ويُعرض في معارض التراث، ويُناقَش في قاعات المحاضرات. الكنيسة التي أخفت الكتاب وجرّمت من يقرؤه، أصبحت تسمح بنشره وبيعه، بل وتشجّع الباحثين على تحليله باعتباره "مرآة لفهم الوعي الشعبي في العصور المظلمة".

الكتاب يكشف أسرارًا مدهشة عن الطريقة التي فهم بها الناس في العصور السابقة قوى الطبيعة، والمرض، والحظ، والموت، والعالم غير المرئي. إنه ليس مجرد نص سحري، بل وثيقة تكشف الجانب المظلم والمنسي من التاريخ الأوروبي، وتفضح كيف كان يُستخدم الخوف من السحر للسيطرة على المجتمع، ثم كيف أُعيد تدوير نفس ذلك السحر تحت اسم "الدراسة الأكاديمية".

اليوم، وبعد أكثر من 380 سنة، لم يعد "أسرار سليمان" كتابًا محظورًا، بل أصبح رمزًا لتحول المعرفة من التابو إلى البحث، ومن النار إلى النشر.

تنويه قانوني هام :

هذا المقال لا يروّج لأي ممارسة شعوذة أو طقوس سحرية، بل هو عرض تاريخي وأكاديمي بحت لوثيقة قديمة تعود للقرن السابع عشر، يتم تدريسها اليوم في جامعات أوروبا وأمريكا كجزء من دراسة تاريخ الفكر الشعبي والديني.

إن أي محاولة لقمع أو حظر هذا النوع من المحتوى التعليمي تحت ذريعة "السحر" أو "الأخلاق العامة" تُعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بما في ذلك:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدستور الجزائري (المادة 41) التي تكفل حرية التعبير والبحث

إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي (2001) الذي يضمن حق الشعوب في التعبير عن تراثها وتاريخها

نذكّر بأن الجهل بالتاريخ لا يُبرر قمعه، وأن السكوت عن الرقابة هو تواطؤ في إخفاء الحقيقة.

التاريخ ليس جريمة. والمعرفة ليست شعوذة.

المصادر

1. Joseph H. Peterson (2018) – The Secrets of Solomon: A Witch’s Handbook from the Trial Records of the Venetian Inquisition

https://www.amazon.com/Secrets-Solomon-Handbook-Venetian-Inquisition/dp/1720387052

2. Books of Magick – Clavicula Salomonis De Secretis

https://booksofmagick.com/clavicula-salomonis-de-secretis

3. British Library Blog – Magic, Manuscripts and the Inquisition

https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2016/10/magic-manuscripts-and-the-inquisition.html

4. Reddit Wicca Community – Discussion about the book

https://www.reddit.com/r/Wicca/comments/159lmj9/just_got_this_book_the_secrets_of_solomon

5. Toovey’s Auction Records – Historical Occult Manuscripts

https://www.tooveys.com/lots/358000/early-17th-century-manuscript-on-sorcery-and-magic

6. Goodreads Entry for the Book

https://www.goodreads.com/book/show/40654341-the-secrets-of-solomon

حياة بائعات الهوى في العصور القديمة

اكتشف الوجه المظلم والمنسي لمهنة الدعارة عبر العصور القديمة. من صنادل العاهرات في اليونان التي تهمس "اتبعني"، إلى طقوس الدعارة المقدسة في معابد عشتار بفارس، مروراً بروما القانونية، ومصر القديمة، ونوميديا، وأوروبا في العصور الوسطى، وصولاً إلى العصر الذهبي الإسلامي. مقالة تكشف لك أسراراً صادمة وأحياناً محرجة من تاريخ الشعوب!

منذ فجر التاريخ، كانت الدعارة موجودة في معظم الحضارات القديمة، ولكن مع اختلاف جوهري في كيفية النظر إليها. في بعض الثقافات كانت مهنة رسمية ومقدسة، وفي أخرى كانت مذمومة ومحرّمة. دعنا نستعرض كيف كانت حياة العاهرات عبر العصور، من اليونان ومصر القديمة إلى العصور الإسلامية والوسطى.

اليونان القديمة: الصنادل التي تهمس "اتبعني"

في اليونان القديمة، لم تكن الدعارة محرّمة، بل كانت تنقسم إلى طبقات

الهِتَائِرَا (Hetaira):

نساء مثقفات وجميلات، لا يُعتبرن فقط مرافقات جنسيات، بل كنّ يتقنّ الشعر والفلسفة والموسيقى، ويحضرن الولائم الفكرية. هؤلاء كنّ محط احترام بعض النخبة الذكورية.

العاهرات العاديات:

كنّ يعملن في الشوارع أو بيوت الدعارة الرسمية، وتُفرض عليهن ضرائب من الدولة.

اللافت أن بعض العاهرات كنّ يرتدين صنادل خاصة محفور على نعلها عبارة "اتبعني"، بحيث تترك أثراً على التراب يُشير للزبائن باتجاههن. كان هذا الشكل من الإعلانات المبكرة نوعاً من الذكاء التسويقي.

مصر القديمة: الدعارة في ظل الآلهة

في مصر القديمة، لم تكن الدعارة مجرّمة، لكنها كانت تمارس غالباً على هامش المجتمع. النصوص المصرية القديمة لا تذكر الدعارة بشكل مباشر كثيراً، ولكن هناك إشارات إلى وجود نساء يقدّمن خدمات جنسية في الأسواق أو على ضفاف النيل.

في بعض المعابد، خصوصاً خلال العصور المتأخرة، ارتبطت بعض أشكال "الدعارة المقدسة" بطقوس الخصوبة، حيث يعتقد أن ممارسة الجنس في المعابد كانت تضمن بركة النيل أو وفرة الحصاد.

روما القديمة: الدعارة تحت القانون

في روما، كانت الدعارة قانونية ومنظمة. كان يُسمح للنساء (وأحيانًا الرجال) بممارسة الدعارة بشرط التسجيل الرسمي لدى الدولة ودفع الضرائب.

كن يرتدين زيّاً مميزاً، وأحياناً يُطلب منهن صبغ شعرهن بالأصفر أو ارتداء ملابس شفافة لتُميّزهن.

كان يُنظر إليهن باحتقار اجتماعي، رغم أن الطبقات العليا من الرجال كثيراً ما ارتادوهن.

على عكس اليونان، لم يكن هناك تقدير كبير لـ"المومسات المثقفات"، بل كان يُنظر لهن كسلعة.

فارس القديمة: الدعارة المقدسة في معابد عشتار

في الإمبراطورية الفارسية، خصوصاً تحت التأثير البابلي، كانت الدعارة المقدسة تمارس في بعض المعابد، خاصة تلك المكرسة للإلهة "عشتار" أو "أناهيتا".

كان يُطلب من بعض النساء قضاء ليلة في المعبد وممارسة الجنس مع غرباء كنوع من القربان أو الطقوس الدينية.

هذه الممارسة أثارت جدلاً حتى في عصرها، حيث انتقدها بعض الفلاسفة والمؤرخين.

مع توسع الزرادشتية لاحقاً، بدأت هذه الممارسات تُدان وتُمنع، وتم تنظيم العلاقة بين الجنس و الدين بشكل أكثر صرامة.

نوميديا (شمال إفريقيا): الغموض والوظيفة الاجتماعية

رغم ندرة المصادر المباشرة، فإن المؤرخين يعتقدون أن الدعارة كانت موجودة في ممالك شمال إفريقيا، بما في ذلك نوميديا (الجزائر وتونس الحالية). كانت تُمارس في الموانئ التجارية ومحيط الأسواق.

تشير بعض النصوص الرومانية إلى أن "نساء نوميديا" كنّ معروفات بالجمال والرقص، وقدّم بعضهن خدمات جنسية ضمن طقوس محلية أو في إطار تجاري.

لم تكن الدعارة منظمة كما في روما أو اليونان، بل كانت أقرب إلى وظيفة حرة بدون إشراف حكومي.

العصور الوسطى في أوروبا: الخطيئة التي لا يمكن الاستغناء عنها

في العصور الوسطى، وخاصة مع سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، كانت الدعارة تعتبر خطيئة كبيرة، لكنها تم التسامح معها عملياً:

تم إنشاء بيوت دعارة رسمية بإشراف البلديات، لاحتواء الرجال ومنع "الزنا مع العذارى أو المتزوجات".

العاهرات كنّ يرتدين ملابس مميزة، وأحياناً يُفرض عليهن حمل شارات صفراء.

رغم الإدانة الأخلاقية، كانت الكنيسة أحياناً تستفيد من الضرائب المفروضة على الدعارة.

البعض نظر إلى الدعارة كـ"شر ضروري" لحماية المجتمع من الفجور الأكبر.

العصر الذهبي الإسلامي: بين الحظر والمُسكَّوت عنه

في الحضارة الإسلامية، وبالخصوص خلال العصر الذهبي، لم تكن الدعارة مقبولة شرعاً، لكنها كانت موجودة فعلياً في بعض المدن الكبرى مثل بغداد، وقرطبة، والقاهرة:

كانت هناك أسواق "الجواري"، وكنّ في بعض الأحيان يُستخدمْن كعشيقات أو مغنيات. الجارية التي تُجيد الشعر أو الغناء كانت تحظى بمكانة عالية أحياناً.

الدعارة العلنية كانت تُعاقب شرعاً، لكن سُجلت حالات وجود بيوت دعارة سرية، وأحياناً مع تساهل من السلطات.

في بعض الكتب الأدبية مثل "ألف ليلة وليلة"، تظهر شخصيات نسائية تُمارس الجنس مقابل المال أو الهدايا، مما يشير إلى وجود هذه الظاهرة رغم التعتيم عليها فقهياً.

كتب مثل "الروض العاطر" و"نزهة الألباب" تناولت الجنس بشكل مفصل، مما يدل على اهتمام ثقافي وإنساني بتعقيدات الرغبة، حتى ضمن السياقات المحرمة.

خاتمة

رغم أن الدعارة كانت تُمارس منذ آلاف السنين، إلا أن مكانتها في المجتمع تغيّرت من حضارة لأخرى: من مهنة مقدسة في بعض الثقافات، إلى مهنة محتقرة أو مجرّمة في أخرى. في كل عصر، كانت العاهرة تعكس تناقضات المجتمع من حيث الأخلاق، الدين، الطبقية، والجندر.

ربما من أكثر ما يُثير الدهشة هو ذلك الرمز الصامت:

صندل امرأة من أثينا القديمة يترك أثراً على الأرض كأنه يهمس للمارّة: "اتبعني."

صامتة، لكنها تُخبر الكثير عن ماضٍ لا يزال يلامس حاضرنا.

المصادر

wikipedia

الغموض الأسطوري لهرم كوكولكان وتشيتشن إيتزا

هرم كوكولكان في مدينة تشيتشن إيتزا ليس مجرد معلم أثري؛ إنه معجزة هندسية وفلكية تكشف عبقرية حضارة المايا في مزج الدين بالعلم. من التناسق الفلكي المذهل، إلى السلالم التي تحاكي التقويم الشمسي، ووصولًا إلى الأنفاق والمذابح الخفية داخل الهرم، تكشف الاكتشافات الحديثة عن أسرار مدهشة دفنت لقرون. فهل كان هذا الهرم بوابةً للعالم الآخر؟ وهل ارتبط بالفعل بتضحيات ملكية ومياه مقدسة مخفية؟ انضم إلينا في رحلة إلى قلب أحد أعظم أسرار أميركا القديمة.

هرم كوكولكان

هرم كوكولكان، أو “إل كاستيو” كما يسمّيه علماء الآثار، يقف شامخًا في موقع تشيتشن إيتزا بمنطقة يوكاتان في المكسيك، كأيقونة حضارة المايا. لم يكن هذا الهيكل مجرد بناء حجريّ هائل بل كان مركزًا روحانيًا وسياسيًا وفلكيًا يتجاور مع بقية منشآت المدينة، ليعكس رؤى المايا عن الكون، الزمن، الدين و الفلك.

بمجرد أن تنظر إلى الهرم، تشعر كما لو أنّه شريانٌ ينبض بالحياة، يحمل في طياته أسرارًا مدفونة تنتظر مَن يكتشفها. وما يزيد الأمر إثارةً أنَّ هذا الصرح لم يكن مكرّسًا لمجرد مراسم عبادة، بل كان مقرًّا للاحتفالات الكبرى، و الطقوس الناشطة لتكريم “كوكولكان” ; إله المايا ذو الريش الذي يشبه الثعبان، ومصدر تجسيد الالولهية والملك في آنٍ واحد, وهو ما سنستعرض تفاصيله في هذه المقالة المليئة بالمعلومات الصادمة والمفاجآت الأثرية الحديثة التي قلبت فهمنا التاريخي رأسًا على عقب.

الفصل الأول: من هو كوكولكان؟ الإله-الثعبان بين السماء والأرض

تحتلّت أسطورة “كوكولكان” مكانةً مركزية في العقيدة المايانية؛ ففي لغتهم يعني اسمه : الثعبان ذو الريش، و قد جسّد واجهةً إلهية لحضارة المايا التي عبّرت عن مفهومي الأرْضيّ والسماوي بتجسيد مخلوقات تنتمي إلى السماء (الطيور بريشها) وتنتمي إلى الأرض (الثعابين بزحفها)، فاجتمعت في “كوكولكان” الصفة السماوية المتمثلة بريش الطير، مع الصفة الأرضية المتمثلة بجسد الثعبان. لهذا كان يُنظر إليه كوسيط بين السماء والأرض، فهو بمثابة “محرك الطاقة” الذي يجمع بين العالم المادي والعالم الروحي، وهو صانع الخيرات، ومانح الحكمة، ومزود الأرض بالخيرات الزراعية.

كوكولكان في الأساطير المايانية

تروي الأساطير المايانية أنَّ “كوكولكان” كان مرادفًا للتجدد والخصوبة، وانبثاق الحياة بعد الموت. إذ كان يعتقد أنّه عندما يبدأ في النزول من السماء على هيئة مطرٍ أو رياحٍ منعشة، فإنّه يُحرّك الكون ويوقظ الأرواح النائمة في الأرض. وكان يُرتبط بظاهرة الاعتدال الربيعي والخريفي، حيث يظهر انحناء الظلال على مدرجات الهرم ليشكّل جسد .الأفعى في فصل الربيع والخريف، في اعترافٍ صريحٍ من المايا بأهمية دورة الفصول والزمن كدائرة لا تنتهي، تترابط فيها السماء والأرض

ظهور الأفعى بمناسبة الاعتدالين

في يومي الاعتدال الربيعي (حوالي 20-21 مارس) والاعتدال الخريفي (حوالي 22-23 سبتمبر)، يؤدي موقع الشمس ووضعها الزاوي على الجهة الغربية من الهرم إلى أن تتكوّن ظلال متتالية تنحني على مدرجات الدرج الغربيّ للهرم، فيتخيل الناظر أنَّ “كوكولكان” ينزل من السماء على هيئة أفعى ضخمة مصنوعة من الظل والنور معًا، حتى تصل الظلال إلى قاعدة الهرم وكأنّ الأفعى تستقرّ عند عتبة الأرض .

ظل كوكولكان على الدرج

الدلالة الزمنية والزراعية

ربط المايا بين حركة الشمس ودورات المياه الزراعية؛ فرؤية “كوكولكان” على شكل ثعبان ضخم يُنذِر ببدء موسم الأمطار الذي يغذي الأرض ويثمر محاصيل الذرة، وهي الغذاء الأساسي للمايا. لهذا، كان الهرم نقطة ارتكاز لنظام زراعي معقد مبني على تقويم فلكي دقيق المواعيد.

الفصل الثاني: تشيتشن إيتزا ــ من الهيكل الفلكي إلى العاصمة الدينية والسياسية

تأسّست مدينة تشيتشن إيتزا بين القرنين السادس والتاسع الميلاديْن (550-800 م تقريبًا)، وقد أصبحت في وقتٍ لاحق من القرن العاشر مركزًا تجاريًا وسياسيًا رئيسيًا يهيمن على المنطقة الشمالية من شبه جزيرة يوكاتان.

إلى جانب هرم كوكولكان، تضمّ المدينة معابد رائعة أخرى مثل “معبد المحاربين”، و”معبد ألف عمود”، و”الكولومبوس”، وساحة الألعاب الكبيرة (البالانك) التي نُقش على جدرانها مشاهد للعب الكرة الطقوسيّ. وكانت الأحواش والزخارف النحتية تضمّ رسومات تمجّد الأبطال الأسطوريين، وتُظهر شفراتُ العظام البشرية التي تُشير إلى طقوس التضحية البشرية كجزءٍ من العبادات المكرّسة لـ”تشاك” إله المطر والخير والزراعة عند المايا .

التشابك بين حضارات المايا والأزتك

على الرّغم من أنّ تشيتشن إيتزا مآثرٌ للمايا، إلا أنّ حضارة الأزتك (التي ازدهرت في وسط المكسيك من القرن الخامس عشر حتى القرن السادس عشر الميلادي) اعتبرت هذا الموقع مكانًا مقدسًا، وكانوا يزورونه بقافلة حجّ واستكشاف للاستفادة من المشاهدة الروحية والمناظير الفلكية المدهشة. وعلى الرغم من أن الأزتك لم يكونوا بنّائين لهذا النصب، إلّا أنهم زوّدوه بالحرفيين، وأدخلوه ضمن دائرة التحالفات والمواثيق السياسية التي سيطرت عليها المديرية “تيسيلان” في تينوشتِتلان (عاصمة الأزتك).

دور الأزتك في إعادة التأثيث الروحي

أشرف مسؤولون دينيون من تينوشتِتلان على طقوسٍ مشتركة مع الكهنة المايا هناك، لتوحيد لغة الدين والسماء مع لغة السياسة والقوة العسكرية، ما جعل تشيتشن إيتزا بمثابة “قناة روحية” تجمع بين الشمال (حضارة المايا) والوسط (حضارة الأزتك) .

التوزيع العمراني المدني والديني

تظهر الدراسات الأثرية الحديثة أنّ تشيتشن إيتزا لم تكن مجرد معابد هائلة، بل شبكة حضرية متكاملة الأقسام السكنية للأعيان اكتشف علماء الانثروبولوجيا في ساحة “كولومبوس” ما اعتُبر أول مساكن عائلات نخبويّة

و “بيوت القضاة” التي نُقشت فيها ألقاب النبلاء والمستشارين السياسيين، وعثر بداخلها على قربان من الذهب الخالص ومجوهرات كانت تُقدم للإله كوكولكان كجزء من مراسم التكريم. و تُظهر التنقيبات وجود ورش حرفيّة متطورة لنسج الأقمشة وصناعة الأدوات الحجرية. و وجود أسواق مركزية في الساحات المفتوحة، حيث كان يبيع التجار سلعًا مثل الذرة، والفاصولياء، والفخار المزيّن بنقوش معبّرة عن آلهتهم ورسوماتهم الفلكية

الفصل الثالث: البنية الإنشائية والابتكارات المعمارية في هرم كوكولكان

يمثل هرم كوكولكان (ارتفاعه نحو 30 مترًا، وعرض القاعدة نحو 55 مترًا) تحفةً فلكية وحسابية؛ فقد صُمم بحيث يُعبّر عن التقويم الماياني ويتضمّن أربعة سلّمات رئيسية، كلّ منها مكونة من 91 درجة، بالإضافة إلى الدرج العلوي، ليبلغ مجموع الدرجات 365، في تمثيل دقيق لعدد أيام السنة الشمسيّة المايانية. وتحتوي الواجهة الشمالية على شلالٍ مائي يبدو مع بداية الربيع كممرّ للتعبير عن نزول “كوكولكان” من السماء .

البنية المعمارية والدلالات الرمزية لهرم كوكولكان

يُعدّ هرم كوكولكان معجزة هندسية وروحية، تم تصميمه وفقًا لتقويم المايا، حيث يعكس في درجاته أيام السنة، وتحديدًا لحظات الاعتدال الربيعي والخريفي. عند شروق الشمس في تلك الأيام، يظهر ظلّ يشبه الأفعى على الدرجات الشمالية، في تجسيد أسطوري لهبوط الإله من السماء إلى الأرض.

واجهات الهرم كانت مزيّنة بألوان زاهية ورسومات ترمز إلى الآلهة والزراعة، ما يشير إلى احتفاء المايا بالفصول وتقديسهم للخصوبة.

اكتشف العلماء مؤخرًا بُنى داخلية خفية داخل الهرم، منها هرم داخلي أصغر يعود لفترة سابقة، وممرات حجرية تؤدي إلى كهف مائي مقدس تحت الهرم. أظهرت المسوحات أن قاعدته تقوم على سقف حجري هش فوق هذا الكهف، ما استدعى حلولًا ذكية لتوزيع الوزن وتفادي الانهيار.

كُشف أيضًا عن نفق خفي قد يرمز إلى رحلة الإنسان من السماء إلى باطن الأرض، في تصور كوني يجمع العوالم العليا والدنيا. هذه العناصر تبيّن كيف أن الهرم لم يكن فقط معلمًا معماريًا، بل بوابة رمزية للكون كله.

البُعد الديني والاجتماعي للهرم

الهرم كان مركزًا للطقوس الكبرى، خصوصًا في لحظات الاعتدال، حيث تقام الاحتفالات وتُقدّم القرابين، من ذهب و العظام، إرضاءً للعناصر الأربعة.

اعتُبر الهرم مركزًا كونيًا يربط بين السماء والأرض والعالم السفلي، وقد اعتقد المايا أن جذور الشجرة المقدسة تمر تحته، لتربط بين عالم الأجداد والآلهة.

في سياق اجتماعي، كان الهرم مقرًا لقرارات النخبة، ومكانًا لتبادل الهدايا وإعلان السياسات، ما جعله أيضًا مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا إلى جانب كونه دينيًا.

علاقة الأزتك بالهرم

رغم أن الأزتك لم يبنوه، فقد قاموا بالحج إليه، معتبرين زيارته وسيلة لاكتساب الشرعية الدينية والسياسية. رأوا فيه تجسيدًا لوحدة آلهتهم مع آلهة المايا، واستخدموه لإقامة طقوس مماثلة ومبادلات تجارية مع تشيتشن إيتزا، ما ساهم في تعزيز الروابط الحضارية بين الشعبين.

الاكتشافات الحديثة وإعادة النظر في تاريخ تشيتشن إيتزا

بفضل تقنيات المسح الحديثة، اكتُشفت طبقات داخلية وأهرام خفية وكهوف وممرات تحت الأرض، منها مذبح قديم وكرسي ملكي مصنوع من الذهب، مما يشير إلى طقوس تضحية ملوكية.

أظهرت المسوحات الجيولوجية كهفًا مائيًا عميقًا مغلقًا تحت الهرم، تحيط به جدران شاهقة. وُجدت ممرات ضيّقة أُغلقت عمدًا، ربما لحماية المياه المقدسة التي تمثل بوابة للعالم السفلي.

كذلك، بُني الهرم على شبكة معقدة من الكهوف التي وفرت التهوية ونقلت المياه عبر أنابيب حجرية دقيقة، في تكامل مدهش بين الروحانية والهندسة.

كل هذه الاكتشافات أعادت تشكيل الفهم السائد لتشيتشن إيتزا، وأثبتت أن ما نراه فوق الأرض هو مجرد جزء صغير من مدينة خفية عميقة ومعقّدة، تتجاوز ما تخيّله العلماء سابقًا.

المراجع:

2. Chichen Itza: New Archaeological Finds | MyQuest Concierge

4. At Mexico's Chichen Itza site, researchers discover Mayan scoreboard | Gulf News

5. At Mexico’s Chichen Itza site, researchers discover ancient ‘elite’ residences | Malay Mail

6. طالب دكتوراه يعثر بالصدفة على مدينة مفقودة في غابة بالمكسيك

الطبيب الذي أودع مصحة عقلية لأنه أخترع غسل اليدين !

الطبيب الذي أُودِع مصحة عقلية لأنه اخترع غسل اليدين! | قصة إغناز سيميلويس منقذ الأمهات

إغناز سيميلويس

في القرن التاسع عشر، كانت المستشفيات الأوروبية تعجّ بالمآسي أكثر مما تُعالج من أمراض. كانت معدلات وفيات الأمهات بعد الولادة مرتفعة إلى حدّ مروّع، والسبب كان مجهولاً، أو بالأحرى، لم يجرؤ أحد على الاعتراف به. في تلك الفوضى الطبية، ظهر رجل واحد فقط تجرّأ على قول الحقيقة، فدفع الثمن غالياً.

اسمه إغناز فيليب سيميلويس ، طبيب مجري وُلِدَ عام 1818م في بودا، أحد جزأي مدينة بودابست الحديثة، داخل الإمبراطورية النمساوية-المجرية. بعد دراسة الطب في جامعة فيينا، التحق بالعمل في مستشفى فيينا العام، وهو أحد أهم وأكبر المراكز الطبية في أوروبا آنذاك. وهناك، واجه مأساة إنسانية لم يستطع أن يغضّ الطرف عنها.

الظاهرة الغامضة : لماذا تموت الأمهات؟ كان مستشفى فيينا يحتوي على جناحين للولادة: الجناح الأول يديره الأطباء وطلّاب الطب، والثاني تديره القابلات. ومن المثير للدهشة أن النساء كنّ يتوسّلن لنقلهن إلى جناح القابلات، لأن معدلات الوفاة فيه كانت أقل بكثير. في المقابل، كانت الأمهات في جناح الأطباء يمتن بنسبة وصلت إلى 10-18%، غالبًا بسبب ما كان يُعرف آنذاك بـ"حمى النفاس". عدوى قاتلة تصيب الرحم بعد الولادة. سيميلويس لم يرضَ بهذه المفارقة. بدأ بتحليل التفاصيل اليومية بعين الباحث، وركّز على تسلسل الأحداث بدلاً من التسليم بالمعتقدات الطبية السائدة. لاحظ أن الأطباء وطلاب الطب كانوا يجرون عمليات التشريح على الجثث في الصباح، ثم ينتقلون مباشرةً إلى غرف الولادة دون غسل أيديهم. لم يكن مفهوم "الجراثيم" معروفًا بعد، ولكن سيميلويس استنتج بشكل عبقري وجود "جزيئات ملوثة" تنتقل من الجثث إلى الأمهات.

الثورة النظيفة: في عام 1847 اتخذ سيميلويس إجراءً غير مسبوق, فرض على جميع العاملين في جناحه غسل أيديهم بمحلول الجير المكلور (هيبوكلوريت الكالسيوم)، وهو مطهّر قوي. كانت النتيجة مذهلة وصادمة, انخفض معدل وفيات الأمهات من 18% إلى أقل من 2% خلال بضعة أشهر فقط. لكن ما بدا كإنجاز عظيم، استُقبل من قبل المجتمع الطبي كإهانة.

مفارقة الرفض: كيف يجرؤ أن يتهم الأطباء؟ بدلاً من الاحتفاء باكتشافه، واجه سيميلويس رفضاً شرساً من زملائه. كانت فكرته تحمل ضمنًا أن الأطباء "رجال العلم والنبل" هم سبب موت الأمهات. بالنسبة لهم، كان هذا اتهامًا لا يُغتفر. كما أن غياب التفسير العلمي الواضح (نظرية الجراثيم لم تكن موجودة بعد) جعل الكثيرين يرون في استنتاجاته مجرد تخمينات غير مبررة. وكلما ازداد رفض المجتمع الطبي له، ازداد إحباط سيميلويس. أصبح أكثر هجومية في خطاباته، ووصل به الأمر إلى نشر رسائل مفتوحة يتهم فيها أطباء التوليد بـ"القتل غير المقصود"، قائلاً:

"كل طبيب يرفض غسل يديه مسؤول عن موت النساء. هذا قتل! هذا جهل قاتل!"

السقوط: عُزل سيميلويس من منصبه عام 1849، وطُلب منه مغادرة المستشفى. تنقّل بعدها بين بودابست وفيينا، محاولاً نشر فكرته، ولكن المجتمع الطبي أغلق الأبواب في وجهه. في سنواته الأخيرة، بدأت علامات الاضطراب العقلي تظهر عليه. يعتقد بعض المؤرخين أن ما عانى منه كان انهياراً نفسياً ناتجاً عن الاحتقار المستمر والتجاهل المتعمد لإنجازاته، وربما أثّرت عليه أيضًا أعراض مرض الزهري أو ألزهايمر مبكر. عام 1865، أُودِع سيميلويس قسرًا في مصحة عقلية، وهناك، تعرّض للضرب والإهمال، وتوفي بعد أسبوعين فقط، من التهاب في جرح أصابه في يده في مفارقة قاسية، قُتل بنفس المرض الذي قضى حياته في محاولة منعه. كان عمره 47 عامًا فقط.

الاعتراف المتأخر: حين قالت الجراثيم كلمتها بعد وفاته، أثبت العالم الفرنسي لويس باستور نظرية الجراثيم، وأكّد أن الكائنات الدقيقة هي سبب العدوى. لاحقًا، طوّر الطبيب البريطاني جوزيف ليستر طرق التطهير الجراحي بناءً على مبادئ مشابهة، وأصبح غسل اليدين وتطهير الأدوات قاعدة ذهبية في الطب الحديث. اليوم، يُعتبر إغناز سيميلويس "منقذ الأمهات"، وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية اسمه على جوائز للنظافة الطبية، وتمّ بناء تماثيل له في بودابست وفيينا، وذُكِر اسمه في مناهج الطب حول العالم.

الدرس: الحقيقة لا تنتصر دائمًا بسرعة قصة سيميلويس ليست مجرد حكاية طبية، بل مأساة إنسانية وعبرة فلسفية: كيف يمكن للمجتمع أن يرفض الحقيقة لأنها تهزّ كبرياءه؟ وكيف يمكن لعبقري سابق لعصره أن يُعاقَب على صدقه بدلاً من مكافأته؟ إن غسل اليدين اليوم يبدو من البديهيات، لكن هذه البديهية كلفت رجلاً حياته، لأنه قال ببساطة:

"الأيدي القذرة تقتل."

قبر زعيم هوخدورف

قبر زعيم هوخدورف

هذا هو قبر زعيم هوخدورف، و هو حجرة دفن كلتية فاخرة، يعود تاريخها إلى عام 540 قبل الميلاد، بالقرب من هوخدورف آن دير إنز (بلدية إيبردينجن) في بادن فورتمبيرغ، بألمانيا.

يقع القبر تحت تلة عشبية و يحتوي على رفات أمير كلتي، كان يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا عند وفاته، ويبلغ طوله 1.88 متر، وقد تم وضعه على كرسي برونزي متحرك بثمان عجلات. و كان يرتدي طوقًا مطليًا بالذهب حول رقبته، وسوارًا على ذراعه اليمنى، وقبعة مصنوعة من لحاء البتولا، وخنجرًا مطليًا بالذهب مصنوعًا من البرونز والحديد، وملابس فاخرة، ومجوهرات من الكهرمان، وبقايا لوحات ذهبية رقيقة منقوشة كانت تزين حذائه المتهالك. وشملت المقتنيات الجنائزية الأخرى سكين حلاقة، ومقص أظافر، ومشطًا، وخطافات صيد، وسهامًا. وعند أسفل الأريكة الجنائزية، كان هناك مرجل كبير مزين بثلاثة أسود حول حافته. كان هذا المرجل في الأصل مملوءًا بحوالي 100 جالون من شراب العسل المخمر.

احتوى الجانب الشرقي من القبر على عربة خشبية ذات أربع عجلات مطلية بالحديد تحمل مجموعة من الأطباق البرونزية. كما عُلّقت على الجدران مجموعة من أبواق الشراب المصنوعة من القرون تكفي لتسعة أشخاص.

الصور: هي مجرد إعادة بناء للقبر المكتشف وبعض مقتنياته، المقتنيات حقيقية / الجثث مجرد دمى بملابسها الفعلية، ما تبقى من الجثث الأصلية هي العظام فقط.

لا تنسى المتابعة و الإشتراك.

الرجل الذي رفض أداء التحية النازية

الرجل الذي رفض أداء التحية الن*زية.

الجندي الألماني في الصورة هو أوغست لاندميسر، انضم لاندميسر إلى الحزب النازي عام 1932، معتقدًا أن ذلك سيساعده في الحصول على وظيفة خلال فترة اقتصادية صعبة. ومع ذلك، في عام 1934، وقع لاندميسر في حب امرأة يهودية تُدعى إيرما إيكلر.

بعد عام، تمت خطبتهما، لكن طلب زواجهما رُفض بموجب قوانين نورمبرغ التي سُنّت حديثًا التي تمنع تزاوج الألمان من السلاف و اليهود و العرب و الشيوعيين و المعوقين و الغجر، و مع ذلك، لم يمنعهما هذا من إنجاب أطفال خارج الزواج المدني، وأنجبت إيكلر ابنتهما الأولى، إنغريد، عام 1935.

بعد عامين، حاول لاندميسر وزوجته وابنته الفرار من ألمانيا إلى الدنمارك، لكن السلطات ألقت القبض عليهما. وُجهت إلى لاندميسر تهمة "إهانة العرق الآري"، لكنه بُرِّئ لاحقًا لعدم وجود أدلة كافية، وأُمر بقطع علاقته بإيكلر.

لكنه رفض التخلي عن زوجته، واعتُقل مجددًا عام 1937، هذه المرة، حُكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في معسكر اعتقال قريب من بلدته، و كانت تلك آخر مرة يرى فيها زوجته وابنته.

بينما أُرسلت إيكلر إلى السجن بتهمة العصيان المدني حيث أنجبت ابنتها الثانية، إيرين، و من هناك، أُرسلت إلى معسكر اعتقال حيث يُعتقد أنها لقيت حتفها عام 1942. أُطلق سراح لاندميسر من المعتقل عام 1941، وجُنّد في النهاية للقتال ضد الحلفاء. قُتل في معركة في كرواتيا عام 1944، مدافعاً غصباً عن دولة كرهها و حكومة إحتقرها.

وُضعت الابنتان مع والدين بالتبني، ونجاتا من الحرب.